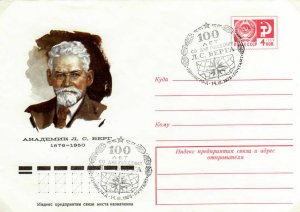

Берг Лев Семенович

[2(14).3.1876, Бендеры, — 24.12.1950, Ленинград], советский физико-географ и биолог, академик АН СССР (1946; член-корреспондент 1928), заслуженный деятель науки РСФСР (1934). В 1898 окончил Московский университет. В 1904—13 зоолог Зоологического музея АН в Петербурге. В 1914—18 профессор ихтиологии Московского с.-х. института. С 1916 профессор кафедры физической географии Петроградского университета. Берг Лев Семенович — один из организаторов (1918) Географического института, преобразованного в 1925 в географический факультет Ленинградского университета, где Берг Лев Семенович до конца жизни заведовал кафедрой физической географии. В 1922—34 заведовал отделом прикладной ихтиологии института опытной агрономии. В 1918—30 заведовал озёрным отделом Государственного гидрологического института. С 1934 заведующий лабораторией ископаемых рыб в Зоологическом институте. В 1940—50 президент Географического общества Союза ССР.

Берг Лев Семенович разработал учение о ландшафтах и развил учение В. В. Докучаева о природных зонах, изложенное в трудах: «Ландшафтно-географические зоны СССР» (ч. 1, 1931, 3 изд., 1947; ч. 2 — «Географические зоны Советского Союза», 1952) и «Природа СССР» (1937). Исследовал озёра Западной Сибири, Аральское море, озёра Балхаш, Иссык-Куль, Севан, Ладожское, Кокчетавские озёра в Северном Казахстане. Отдельные работы Берг Лев Семенович посвящены также Каспийскому морю и Байкалу. Экспедицией под руководством Берг Лев Семенович на Иссык-Куле (1928) обнаружена максимальная глубина озера — 702 м. Автор монографии «Аральское море» (1908), за которую ему была присвоена степень доктора географии. Берг Лев Семенович принадлежат капитальные работы по климатологии и палеоклиматологии (в т. ч. «Климат и жизнь», 1922, 2 изд. 1947; «0сновы климатологии», 1927,2 изд. 1938). Имеются работы по геоморфологии (предложил первую схему районирования рельефа Азиатской части страны), почвоведению (предложил почвенную теорию образования лёсса), а также палеогеографии и геологии.

Берг Лев Семенович занимался также историей русской географии. Основные работы в этой области: «Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1923 года)» (1929), «Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга» (1924, 3 изд. 1946), «Очерки по истории русских географических открытий» (1946, 2 изд. 1949), «Всесоюзное географическое общество за 100 лет. 1845—1945» (1946).

Из многочисленных работ Берг Лев Семенович в области ихтиологии наибольшее значение имеют монографии по рыбам Туркестана (1905), бассейна Амура, по круглоротым, акулам, скатам, осетровым (1911), карповым (1912, 1914). Исследования по пресноводным рыбам обобщены в монографии «Рыбы пресных вод России» (1916; 4 изд. вышло под названием «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран», ч. 1—3, 1948—49; Государственная премия СССР, 1951). Берг Лев Семенович проследил историю происхождения и расселения пресноводных рыб и их зоогеографическое районирование. Большой интерес представляют исследования Берг Лев Семенович ископаемых рыб. Итоги многолетних исследований в области анатомии и систематики рыб изложены в книге «Система рыб ныне живущих и ископаемых» (1940). Значительны также работы Берг Лев Семенович о биполярном и амфибореальном распространении организмов, по озимым и яровым расам рыб и др.

В 1922 Берг Лев Семенович выступил с идеалистической теорией номогенеза, подвергшейся серьёзной критике.

Именем Берг Лев Семенович названы: вулкан на острове Уруп, пик на Памире, мыс на острове Октябрьской Революции (Северная Земля), ледники на Памире и Джунгарском Алатау. Имя Берг Лев Семенович вошло в латинские названия более 60 животных и растений. Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Избр. труды, т. 1—2, М., 1956—58.

Лит.: Памяти академика Л. С. Берга. Сборник работ по географии и биологии,

М.— Л., 1955; Л. С. Берг. [Библиография], М., 1952 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия географич. наук, в. 2).

[ http://www.millionreferatov.ru/text/07/950.htm ]

Берг Лев Семенович (1876-1950)

Сообщений: 9

• Страница 1 из 1

Берг Лев Семенович (1876-1950)

К трудам Берга часто ссылается В. Купецкий в своих заметках о климате:

"... еще с 1924 года В. Визе, наш замечательный полярник и исследователь, утверждал, что и льды в полярных морях есть индикатор общего состояния гидросферы и атмосферы Земли. Во многих последующих работах он писал, что колебания солнечной деятельности через атмосферу Земли сказываются и на арктических льдах, и на уровне африканских озер. Он доказывал, что солнечная активность, атмосферная циркуляция, уровень бессточных озер и морской лед на Земле — это звенья одной неразрывной, взаимосвязанной цепи.

Другой советский ученый, президент Географического общества СССР, академик Л. Берг в 1943 году опубликовал статью, которая четко и недвусмысленно называлась «Уровень Каспийского моря и условия плавания в Арктике». На материале многих столетий показывалось, что, когда уровень Каспия падает, Арктика теплеет, когда уровень в Каспии растет, в Арктике становится холоднее и условия судоходства в высоких широтах морей существенно осложняются."

В. Купецкий, "Загадки Каспийского моря" http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/text-kaspiy.html

В. Купецкий, "На фоне похолодания Арктики" http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/text-na_fone_poholodaniya.html

и другие ( "В Арктику мы вернемся", сборник статей. Автор: Валерий Николаевич Купецкий, составитель М.А.Ильвес. http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/main-kupetskiy.html )

"... еще с 1924 года В. Визе, наш замечательный полярник и исследователь, утверждал, что и льды в полярных морях есть индикатор общего состояния гидросферы и атмосферы Земли. Во многих последующих работах он писал, что колебания солнечной деятельности через атмосферу Земли сказываются и на арктических льдах, и на уровне африканских озер. Он доказывал, что солнечная активность, атмосферная циркуляция, уровень бессточных озер и морской лед на Земле — это звенья одной неразрывной, взаимосвязанной цепи.

Другой советский ученый, президент Географического общества СССР, академик Л. Берг в 1943 году опубликовал статью, которая четко и недвусмысленно называлась «Уровень Каспийского моря и условия плавания в Арктике». На материале многих столетий показывалось, что, когда уровень Каспия падает, Арктика теплеет, когда уровень в Каспии растет, в Арктике становится холоднее и условия судоходства в высоких широтах морей существенно осложняются."

В. Купецкий, "Загадки Каспийского моря" http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/text-kaspiy.html

В. Купецкий, "На фоне похолодания Арктики" http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/text-na_fone_poholodaniya.html

и другие ( "В Арктику мы вернемся", сборник статей. Автор: Валерий Николаевич Купецкий, составитель М.А.Ильвес. http://www.polarpost.ru/Library/Kupetskiy/main-kupetskiy.html )

-

Иван Кукушкин - Сообщения: 11094

- Зарегистрирован: 17 Июнь 2007 05:52

- Откуда: Нижний Новгород

Берг Лев Семенович (1876-1950)

Мемориальная доска на доме 6 по Английскому пр. в Питере, прямо напротив Института им.И.С.Грамберга. А могила И.Грамберга на Смоленском кладбище в 2-х шагах от могилы писателя-мариниста Виктора Конецкого. Вот такой КРУГ ЗЕМНОЙ-МОРСКОЙ.

-

insp2 - Сообщения: 479

- Зарегистрирован: 29 Январь 2011 22:51

- Откуда: С-Петербург

Берг Лев Семенович (1876-1950)

"Природа" 1926 №5-6

Проф. Л. С. Берг.

Русские интеллигентные люди мало интересуются историей русских географических открытий, и, вероятно, очень многие будут удивлены, если им сказать, что множество островов в Тихом океане открыто русскими мореплавателями и носят имена наших исследователей. Немногим, вероятно, известно, что часть штата Калифорнии некогда принадлежала России, была обследована русскими, что там до сих пор есть река Russian River, называвшаяся раньше Славянкой, и до сих пор существует на ней основанный русскими в 1812 году Форт Росс, носящий свое имя от россиян, а вовсе не от созвучной английской фамилии 1).

Немногим, вероятно, известно, что часть штата Калифорнии некогда принадлежала России, была обследована русскими, что там до сих пор есть река Russian River, называвшаяся раньше Славянкой, и до сих пор существует на ней основанный русскими в 1812 году Форт Росс, носящий свое имя от россиян, а вовсе не от созвучной английской фамилии 1).

1) Росс находится под 38 1/2° с. ш., немного севернее широты теперешнего Сан-Франциско.

С тех пор как русские появились на азиатских берегах Тихого океана прошло почти 300 лет.

Посланный из Томска на Лену атаман Дмитрий Копылов основал в 1637 г. при впадении Маи в Алдан зимовье. В 1639 году он отправил казака Ивана Москвитина с 31 служивым вверх по Мае. Они перевалили через хребет, вышли к берегу Охотского моря на устье р. Ульи, западнее теперешнего Охотска, и поставили здесь ясачное зимовье. В ближайшие годы люди из отряда Копылова разведали берег Охотского моря на восток до Тауйской губы, а на юг до реки Уды, на которой заложен Удский острожек.

Вернувшись в 1642 году в Якутск, Иван Москвитин сообщил, что „они ходили с Уди реки по морю по правую сторону, изымали Тунгуса, и тот де Тунгус сказывал им про хлебную реку, и хотел их вести на ту реку хлебную Шилку“ 1).

1) Чтения в Общ. Истории и Древн. Росс. Москва, 1861, кн. 1, Отд. V, стр. 2.

Эти сведения о плодородных землях в бассейне Амура побудили якутских властей снарядить туда специальную экспедицию.

Летом 1643 года из Якутска отправлен „на Зию и Шилку реку" письменный голова Василий Поярков. Он достиг того места, где ныне при впадении Зеи в Амур стоит Благовещенск, спустился отсюда в устья Амура и здесь вместе с 60 служилыми зазимовал. Это было в 1644 году. Весною следующего года Поярков на небольших речных судах вышел в Охотское море и после трехмесячного плавания достиг устья р. Ульи, где встретился с служилыми из отряда, посланного Копыловым. Этот героический поход неустрашимых старинных людей по неизвестной реке и по холодному неизведанному морю невольно вызывает наше изумление. В 1646 году Поярков вернулся с 33 служилыми в Якутск, потеряв в течение трехлетнего похода сто человек, но привезя чертежи пройденного пути и подробный отчет о плавании. Таким образом, Поярков доставил весьма ценные географические материалы. Следует отметить, что когда якутский воевода Петр Головин отправлял Пояркова „на Зию и Шилку реку", он дал ему инструкцию, в которой совершенно определенно предписывалось:

„И на Зие реке будучи ему, Василью, распрашивать всяких иноземцов накрепко про сторонние реки падучие, которые в Зию реку пали, какие люди по тем сторонним рекам живут, седячие ль, или кочевные, и хлеб у них и иная какая угода есть ли, и серебренная руда, и медная, и свинцовая по Зие реке есть ли, и что хто иноземцов в распросе скажет, и то записывать именно. И чертежь и роспись дороге своей и волоку, и Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям, прислать в Якуцкой острог, вместе с ясачною казною; и чертежь и роспись прислать всему за своею Васильевою рукою" 2).

2) Эта инструкция напечатана в Чтениях Общ. Истории и Древн. Росс. Москва, 1861, кн. 1.

Данные Пояркова и других дальневосточных землепроходцев использованы на „чертеже Сибирския земли“, составленном в Тобольске в 1667 году, по распоряжению тобольского воеводы Петра Годунова. На этом чертеже восток Сибири омывается морем, в которое впадают между прочим реки Камчатка и Амур. В старинных географических описаниях Сибири, относящихся ко второй половине XIX века, мы находим довольно подробное описание восточных берегов Сибири.

Вслед за Амуром последовало открытие Берингова пролива и р. Анадыря. В 1648 году якутский казак Семен Дежнев, выйдя из устья Колымы, морем обогнул мыс Восточный (ныне м. Дежнева), открыл, таким образом, Берингов пролив и высадился к югу от устья Анадыря. От места высадки Дежнев дошел до Анадыря, перезимовал в низовьях этой реки, а летом следующего года построил на среднем течении Анадыря зимовье — впоследствии Анадырский острог.

Годом раньше Дежнева на Анадырь ходил (1647 г.) сухим путем Михаил Стадухин. С Анадыря он зимою перешел на лыжах на Пенжину, отсюда на Гижигу, откуда морем направился на р. Тауй, а отсюда в Охотск 3).

3) Н. Оглоблин. Восточно-сибирские полярные мореходы XVII века. Журн. Мин. Нар. Пр., 1903, май, стр. 42.

Таким образом стало известно все побережье от устья Гижиги до Амура.

Честь открытия и первого географического описания Камчатки принадлежит пятидесятнику Владимиру Атласов у. Во время своего похода 1697 — 99 годов он доходил почти до самого юга Камчатского полуострова. Он не только дал прекрасное описание этой страны 1), но первый сообщил сведения о северных Курильских островах, которые он, хотя не посетил, но видел.

1) См. об этом в моей книге: Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга. П. 1924, глава I.

В 1716 году состоялось первое плавание русских на Камчатку Охотским морем из Охотска. Инициатива этого начинания принадлежит Петру Великому, который, вообще, проявлял большой интерес к северо-востоку Азии и в частности и вопросу о том, соединяется ли Азия с Америкой, или они разделены проливом. О необходимости разрешения этой загадки философ Лейбниц в течение двадцати лет неоднократно напоминал царю. За три недели до своей смерти, 6 января 1725 года, Петр собственноручно написал инструкцию, в которой предписывалось Берингу построить на Камчатке суда, отправиться на этих судах на север и искать, где „Азия сошлась с Америкой". Нартов рассказывает, что в начале января 1725 года Петр Великий призвал к себе генерал- адмирала Апраксина и сказал ему: „Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. На сей морской карте проложенной путь, называемый Аниан 2), проложен не напрасно. В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее Голландцев и Англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских?"

2) На картах XVII века на месте Берингова пролива рисовали Анианский пролив. Название это ведет начало от Марко Поло и не имеет отношения к истинному Берингову проливу. См. об этом в статье моей „Известия о Беринговом проливе м его берегах до Беринга и Кука“, в Записках по Гидрографии, ХI,III, 1920.

Выйдя в июле 1728 года из устья р. Камчатки, Беринг в августе достиг пролива, названного впоследствии его именем, но американского берега ему видеть не удалось.

Надо, впрочем, иметь в виду, что в Сибири задолго до Беринга было известно о „Большой Земле", которая противолежит Чукотскому полуострову. В 1730 году капитан Павлуцкий снарядил экспедицию к Большой Земле под начальством подштурмана Ивана Федорова и его помощника геодезиста Михаила Гвоздева. Они посетили в 1732 г. оба берега — и азиатский и американский — Берингова пролива и открыли лежащие в проливе острова Гвоздева или Св. Диомида, один из коих (а какой — в точности неизвестно) был открыт еще Берингом в 1728 году. Посреди между этими островами проходит ныне граница между Россией и Соединенными Штатами.

В 1733 году Беринг был снова отправлен в экспедицию, которая должна была заняться изучением берегов Америки, описать Курильские острова, отыскать путь в Японию, а также окончательно удостовериться, „есть ли соединение Камчатской земли с Америкою".

Весною 1741 года Беринг отплыл на судне „Св. Петр" из Петропавловской гавани на Камчатке к берегам Америки; с ним вместе отправился натуралист Стеллер. На другом судне, „Св. Павел", которое имело такое же назначение, командиром был Чириков. После полуторамесячного плавания Беринг пристал к американскому берегу у горы Св. Ильи, в Аляске, одной из высочайших в Сев. Америке (5500 м.). Стеллер высаживался на острове Каяк и дал прекрасное описание природы этих мест. До Беринга это побережье не было посещено никем из европейцев. На обратном пути Беринг открыл ряд островов к югу от полуострова Аляски (между прочим — о-ва Шумагинские, где впервые встретился с алеутами, доселе никогда не видавшими европейцев). Затем открыл некоторые из Алеутских островов и, наконец, после необычайно трудного плавания, 6 ноября 1741 года, был выброшен бурею на остров, который получил название острова Беринга. Здесь через месяц командир скончался. Стеллер оставил обстоятельное описание острова, а Ваксель дал оставшееся единственным изображение морской коровы, истребленной к 1768 году.

Чириков пристал на 1 1/2 суток ранее Беринга к американскому берегу под 55.4° с. ш., именно несколько западнее острова Принца Уэльского. На обратном пути открыл несколько из Алеутских островов и в октябре 1741 г. вернулся на Камчатку.

Находившиеся в составе экспедиции Беринга Шпанберг и Вальтон плавали еще в 1738 и 1739 годах к Курильским и Японским островам. Они доходили вдоль восточных берегов Японии на юг до 35° с. ш. и нанесли на карту эти берега, а равно и Курильские острова. Это было первое посещение русскими берегов Японии. В 1742 г. Шельтинг, тоже участник экспедиции Беринга, подходил к восточным берегам Сахалина. На основании описей Шпанберга и Вальтона составлена карта, изображающая устья Амура, Сахалин, часть Японии, Курильские острова и южную часть Камчатки; она помещена в Российском Атласе, изданном Академией Наук в 1745 г.

Экспедиция Беринга была географическим подвигом величайшей важности. Были открыты и нанесены на карту берега северо-западной Америки, Алеутские и Командорские острова, что впоследствии значительно облегчило присоединение Аляски.

Знаток северо-восточной части Тихого океана, американский капитан Е. Бертольф, в своей недавно напечатанной статье говорит об интересующей нас экспедиции так: „Путешествия Беринга и Чирикова — события величайшего значения. Эти два мореплавателя пересекли Тихий океан и открыли северо- западный берег Америки ценою ужасных потерь и перед лицом неописуемых трудностей. Моряк следит за перипетиями их борьбы с все возрастающим уважением и восхищением перед людьми, которые сделали такое громадное дело с столь неподходящими для его исполнения средствами" 1).

1) Е. Bertholf в Bering’s voyages by F. A. Golder. Vol. I. New York, 1922, Americ. Geogr. Soc., p. 348.

Вернувшиеся в 1742 году на Камчатку, спутники Беринга привезли с собой большое количество бобровых мехов. Это сейчас же вызвало ряд экспедиций купцов и промышленников на восток. Вскоре была открыта вся цепь Алеутских островов. В 1761 году судно купца Бечевина достигло полуострова Аляски, в 1763 году Глотов посетил Кадьяк, а через 20 лет Россия закрепила за собой противолежащий этому острову берег материка. В 1786—7 годах открыты богатые котиками Прибыловы острова. В 1799 году основана Ситха. Следует отметить экспедицию Г. А. Сарычева, который в 1790 —92 годах произвел опись островов и части берегов Берингова моря.

Русские кругосветные плавания представляют с научной стороны громадный интерес, между тем они известны у нас весьма мало. Им посвящено одно только специальное исследование Н. Ивашинцова: „Русские кругосветные плавания с 1803 по 1849 год“ (Спб. 1872, стр. 245).

Российско-американские владения находились в эксплоатации у особой компании, которая вела сначала все сношения с колониями через Сибирь, сухопутьем до Охотска. С 1803 года впервые начали сообщаться морем.

В начале 1803 года были снаряжены два корабля, „Надежда", под начальством капитана И. Ф. Крузенштерна, и „Нева", под командой Ю. Ф. Лисянского. Это первое русское кругосветное плавание было совершено под общим руководством Крузенштерна, знаменитого мореплавателя, памятник которому стоит на набережной Васильевского Острова, против здания б. Морского Корпуса.

В конце июля 1803 г. „Надежда" и „Нева" вышли из Кронштадта, и 14 ноября русский флаг впервые перешел в южное полушарие. Во время своих плаваний в Тихом океане „Надежда" произвела много съемок в группе Маркизских островов, ныне принадлежащих Франции, затем у берегов Японии и Сахалина. В группе Гавайских островов, под 26° с. ш., Лисянский открыл остров, названный его именем. Во время плавания впервые произведены наблюдения над температурой на глубинах океана, затем сделано много астрономических определений, наблюдений над течениями, приливами и отливами, над удельным весом морской воды, составлен словарь айнского и чукотского языков, собраны этнографические коллекции и много данных по этнографии. В августе 1806 г. оба судна вернулись в Кронштадт.

В 1814 г. лейтенант Лазарев на корабле „Суворов" открыл в Тихом океане под 13°13' ю. ш. группу коралловых островов, названную им островами Суворова. Одно из самых замечательных, в истории географических открытий, кругосветных плаваний было совершено в 1815—18 годах бригом „Рюрик" под начальством лейтенанта О. Е. Коцебу, плававшего раньше кадетом на корабле „Надежда". Бриг „Рюрик" был выстроен в Або и имел водоизмещение всего в 180 тонн. В Копенгагене был принят на бриг поэт и естествоиспытатель Ад. Шамиссо, открывший чередование поколений у сальп. Обогнув мыс Горн, „Рюрик" в январе 1816 г. вступил в Тихий океан. Здесь был сделан целый ряд открытий в архипелаге Паумоту, или Низменном, ныне принадлежащем Франции; здесь открыты и описаны о-ва Румянцова, Спиридова, Рюрика, Крузенштерна. Далее, в восточной группе Маршалловых островов открыты острова Кутузова и Суворова; острова эти, ранее принадлежавшие германцам, ныне переданы Японии. Летом „Рюрик" был в водах Берингова моря, положил на карту о-ва Диомида и открыл на Аляске залив Коцебу. В 1817 г. Коцебу снова работал среди Маршалловых островов и опять сделал ряд открытий: он открыл и назвал о-ва Нового года, Румянцова, Чичагова, Аракчеева, Трэверси, Крузенштерна, Гейдена. Обогнув мыс Доброй Надежды, Коцебу в августе 1818 г. прибыл в Петербург.

Замечательно, что ни в это время, ни позже Россия не обнаруживала никакого желания присоединить к своим владениям эти многочисленные острова, на что она, по праву первого открытия, имела полное право. В настоящее время этими островами и землями, открытыми русскими в Тихом океане, владеют американцы, японцы, французы, англичане.

В 1823—26 годах Коцебу совершил новое кругосветное плавание, командуя военным шлюпом „Предприятие". В Тихом океане, к востоку от Самоа он открыл о-ва Беллингсгаузена, а в Маршалловых островах — о-ва Эшшольца и Римского-Корсакова. На корабле находился известный петербургский физик Эмилий Ленц, который произвел во время плавания замечательные океанографические исследования. Им построен первый батометр, приносивший на поверхность воду с глубин, при чем температура взятого образца воды почти не повышалась. Этим же принципом впоследствии воспользовался Нансен. Заслуживают далее упоминания наблюдения Ленца над удельным весом морской воды.

В 1819 г. была снаряжена первая и последняя русская антарктическая экспедиция на двух шлюпах „Восток" и „Мирный". Первым командовал Ф. Ф. Беллингсгаузен, плававший мичманом на „Надежде" под начальством Крузенштерна, вторым — М. П. Лазарев, совершивший ранее кругосветное плавание на корабле „Суворов". Мы не будем здесь касаться открытий, сделанных этою знаменитою экспедициею в тех частях Антарктики, которые не относятся к Тихому океану.

Летом 1820 г. экспедиция открыла в архипелаге Паумоту группу островов: Моллера, Аракчеева, Волконского, Барклай-де-Толли, Нигиру, Ермолова, Кутузова, Милорадовича, Витгенштейна, Елизаветы, Грейга, 3-й Паллизера, Лазарева. Все эти острова — от Аракчеева до Лазарева — названы островами Россиян. Все они теперь принадлежат французам. Затем в группе Манигики (под 10°) ю. ш.) открыли острова Восток и Вел. Кн. Александра, ныне принадлежащие Англии. Далее, следуя между путями Кука и Лаперуза, Беллингсгаузен открыл между архипелагами Тонга и Фиджи острова Михайлова и Симонова, ныне принадлежащие англичанам. Затем под 20 1/2° ю.ш.— острова Оно. Осенью 1820 г. из Сиднея отправились в антарктическое плавание, на этот раз в пределах тихоокеанской части. 10 января 1821 г. под широтой 69 открыли остров Петра I, а через несколько дней — матерой берег, которому дали название Земли Александра I. Отсюда через Рио-Жанейро вернулись в августе 1821 г. в Кронштадт. Беллингсгаузен скончался в 1852 г. 73 лет от роду. В Кронштадте ему поставлен памятник.

Из прочих кругосветных плаваний наиболее крупным является путешествие вокруг света капитана Ф. П. Литке (1797— 1882) на военном шлюпе „Сенявин" в 1826 — 29 годах. Литке один из известнейших и заслуженнейших русских географов: он плавал долгое время на севере, много работал в Географическом Обществе, был его вице-президентом, а также президентом Академии Наук и скончался в преклонных летах в 1882 г. Во время своего кругосветного плавания он открыл в Каролинском архипелаге 12 островов и положил на карту 26 групп. Кроме того он произвел съемку островов Бонин и части Чукотской земли. Во время плаваний Литке собрал много коллекций по этнографии и естественной истории и произвел разнообразные физические исследования.

Из других менее крупных открытий в Тихом океане упомянем о следующих: лейтенант Панафидин, командуя кораблем „Бородино", открыл в 1820 г. острова Бородино, к востоку от Риу-Киу, и о-ва Панафидина под 30° с. ш., к северу от о-вов Бонин. Оба ныне принадлежат Японии. В 1829 году кап. Гагемейстер открыл в Маршалловом архипелаге группу Меншикова, а в 1835 г. кап. Шанц в том же архипелаге — о-ва Шанца.

Наконец, упомянем, что в 1871 — 72 годах и в 1876 — 77 Н. Миклухо-Маклай исследовал восточную часть северного побережья Новой Гвинеи. Берег этот назван именем Миклухи-Маклая. В 1874 г. им же обследован южный берег крайней западной части острова. Первый том „Путешествий Миклухи-Маклая" вышел в свет лишь в 1923 г. под редакцией Д. Н. Анучина, в издании Государственного Издательства. Предварительные же отчеты печатались в свое время и у нас, и за границей.

В заключение нужно отметить, что за последние годы русскими моряками заново положены на карту все русские берега Тихого океана, кроме ничтожных участков (к югу от устья Анадыря и на восточном побережье Сахалина). В свое время были засняты тихоокеанские берега российско-американских владений, и издан прекрасный атлас Тебенькова, которым долгое время пользовались мореплаватели.

Заслуги русских в деле изучения Тихого океана.

Проф. Л. С. Берг.

Русские интеллигентные люди мало интересуются историей русских географических открытий, и, вероятно, очень многие будут удивлены, если им сказать, что множество островов в Тихом океане открыто русскими мореплавателями и носят имена наших исследователей.

Немногим, вероятно, известно, что часть штата Калифорнии некогда принадлежала России, была обследована русскими, что там до сих пор есть река Russian River, называвшаяся раньше Славянкой, и до сих пор существует на ней основанный русскими в 1812 году Форт Росс, носящий свое имя от россиян, а вовсе не от созвучной английской фамилии 1).

Немногим, вероятно, известно, что часть штата Калифорнии некогда принадлежала России, была обследована русскими, что там до сих пор есть река Russian River, называвшаяся раньше Славянкой, и до сих пор существует на ней основанный русскими в 1812 году Форт Росс, носящий свое имя от россиян, а вовсе не от созвучной английской фамилии 1).1) Росс находится под 38 1/2° с. ш., немного севернее широты теперешнего Сан-Франциско.

С тех пор как русские появились на азиатских берегах Тихого океана прошло почти 300 лет.

Посланный из Томска на Лену атаман Дмитрий Копылов основал в 1637 г. при впадении Маи в Алдан зимовье. В 1639 году он отправил казака Ивана Москвитина с 31 служивым вверх по Мае. Они перевалили через хребет, вышли к берегу Охотского моря на устье р. Ульи, западнее теперешнего Охотска, и поставили здесь ясачное зимовье. В ближайшие годы люди из отряда Копылова разведали берег Охотского моря на восток до Тауйской губы, а на юг до реки Уды, на которой заложен Удский острожек.

Вернувшись в 1642 году в Якутск, Иван Москвитин сообщил, что „они ходили с Уди реки по морю по правую сторону, изымали Тунгуса, и тот де Тунгус сказывал им про хлебную реку, и хотел их вести на ту реку хлебную Шилку“ 1).

1) Чтения в Общ. Истории и Древн. Росс. Москва, 1861, кн. 1, Отд. V, стр. 2.

Эти сведения о плодородных землях в бассейне Амура побудили якутских властей снарядить туда специальную экспедицию.

Летом 1643 года из Якутска отправлен „на Зию и Шилку реку" письменный голова Василий Поярков. Он достиг того места, где ныне при впадении Зеи в Амур стоит Благовещенск, спустился отсюда в устья Амура и здесь вместе с 60 служилыми зазимовал. Это было в 1644 году. Весною следующего года Поярков на небольших речных судах вышел в Охотское море и после трехмесячного плавания достиг устья р. Ульи, где встретился с служилыми из отряда, посланного Копыловым. Этот героический поход неустрашимых старинных людей по неизвестной реке и по холодному неизведанному морю невольно вызывает наше изумление. В 1646 году Поярков вернулся с 33 служилыми в Якутск, потеряв в течение трехлетнего похода сто человек, но привезя чертежи пройденного пути и подробный отчет о плавании. Таким образом, Поярков доставил весьма ценные географические материалы. Следует отметить, что когда якутский воевода Петр Головин отправлял Пояркова „на Зию и Шилку реку", он дал ему инструкцию, в которой совершенно определенно предписывалось:

„И на Зие реке будучи ему, Василью, распрашивать всяких иноземцов накрепко про сторонние реки падучие, которые в Зию реку пали, какие люди по тем сторонним рекам живут, седячие ль, или кочевные, и хлеб у них и иная какая угода есть ли, и серебренная руда, и медная, и свинцовая по Зие реке есть ли, и что хто иноземцов в распросе скажет, и то записывать именно. И чертежь и роспись дороге своей и волоку, и Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям, прислать в Якуцкой острог, вместе с ясачною казною; и чертежь и роспись прислать всему за своею Васильевою рукою" 2).

2) Эта инструкция напечатана в Чтениях Общ. Истории и Древн. Росс. Москва, 1861, кн. 1.

Данные Пояркова и других дальневосточных землепроходцев использованы на „чертеже Сибирския земли“, составленном в Тобольске в 1667 году, по распоряжению тобольского воеводы Петра Годунова. На этом чертеже восток Сибири омывается морем, в которое впадают между прочим реки Камчатка и Амур. В старинных географических описаниях Сибири, относящихся ко второй половине XIX века, мы находим довольно подробное описание восточных берегов Сибири.

Вслед за Амуром последовало открытие Берингова пролива и р. Анадыря. В 1648 году якутский казак Семен Дежнев, выйдя из устья Колымы, морем обогнул мыс Восточный (ныне м. Дежнева), открыл, таким образом, Берингов пролив и высадился к югу от устья Анадыря. От места высадки Дежнев дошел до Анадыря, перезимовал в низовьях этой реки, а летом следующего года построил на среднем течении Анадыря зимовье — впоследствии Анадырский острог.

Годом раньше Дежнева на Анадырь ходил (1647 г.) сухим путем Михаил Стадухин. С Анадыря он зимою перешел на лыжах на Пенжину, отсюда на Гижигу, откуда морем направился на р. Тауй, а отсюда в Охотск 3).

3) Н. Оглоблин. Восточно-сибирские полярные мореходы XVII века. Журн. Мин. Нар. Пр., 1903, май, стр. 42.

Таким образом стало известно все побережье от устья Гижиги до Амура.

Честь открытия и первого географического описания Камчатки принадлежит пятидесятнику Владимиру Атласов у. Во время своего похода 1697 — 99 годов он доходил почти до самого юга Камчатского полуострова. Он не только дал прекрасное описание этой страны 1), но первый сообщил сведения о северных Курильских островах, которые он, хотя не посетил, но видел.

1) См. об этом в моей книге: Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга. П. 1924, глава I.

В 1716 году состоялось первое плавание русских на Камчатку Охотским морем из Охотска. Инициатива этого начинания принадлежит Петру Великому, который, вообще, проявлял большой интерес к северо-востоку Азии и в частности и вопросу о том, соединяется ли Азия с Америкой, или они разделены проливом. О необходимости разрешения этой загадки философ Лейбниц в течение двадцати лет неоднократно напоминал царю. За три недели до своей смерти, 6 января 1725 года, Петр собственноручно написал инструкцию, в которой предписывалось Берингу построить на Камчатке суда, отправиться на этих судах на север и искать, где „Азия сошлась с Америкой". Нартов рассказывает, что в начале января 1725 года Петр Великий призвал к себе генерал- адмирала Апраксина и сказал ему: „Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. На сей морской карте проложенной путь, называемый Аниан 2), проложен не напрасно. В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее Голландцев и Англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских?"

2) На картах XVII века на месте Берингова пролива рисовали Анианский пролив. Название это ведет начало от Марко Поло и не имеет отношения к истинному Берингову проливу. См. об этом в статье моей „Известия о Беринговом проливе м его берегах до Беринга и Кука“, в Записках по Гидрографии, ХI,III, 1920.

Выйдя в июле 1728 года из устья р. Камчатки, Беринг в августе достиг пролива, названного впоследствии его именем, но американского берега ему видеть не удалось.

Надо, впрочем, иметь в виду, что в Сибири задолго до Беринга было известно о „Большой Земле", которая противолежит Чукотскому полуострову. В 1730 году капитан Павлуцкий снарядил экспедицию к Большой Земле под начальством подштурмана Ивана Федорова и его помощника геодезиста Михаила Гвоздева. Они посетили в 1732 г. оба берега — и азиатский и американский — Берингова пролива и открыли лежащие в проливе острова Гвоздева или Св. Диомида, один из коих (а какой — в точности неизвестно) был открыт еще Берингом в 1728 году. Посреди между этими островами проходит ныне граница между Россией и Соединенными Штатами.

В 1733 году Беринг был снова отправлен в экспедицию, которая должна была заняться изучением берегов Америки, описать Курильские острова, отыскать путь в Японию, а также окончательно удостовериться, „есть ли соединение Камчатской земли с Америкою".

Весною 1741 года Беринг отплыл на судне „Св. Петр" из Петропавловской гавани на Камчатке к берегам Америки; с ним вместе отправился натуралист Стеллер. На другом судне, „Св. Павел", которое имело такое же назначение, командиром был Чириков. После полуторамесячного плавания Беринг пристал к американскому берегу у горы Св. Ильи, в Аляске, одной из высочайших в Сев. Америке (5500 м.). Стеллер высаживался на острове Каяк и дал прекрасное описание природы этих мест. До Беринга это побережье не было посещено никем из европейцев. На обратном пути Беринг открыл ряд островов к югу от полуострова Аляски (между прочим — о-ва Шумагинские, где впервые встретился с алеутами, доселе никогда не видавшими европейцев). Затем открыл некоторые из Алеутских островов и, наконец, после необычайно трудного плавания, 6 ноября 1741 года, был выброшен бурею на остров, который получил название острова Беринга. Здесь через месяц командир скончался. Стеллер оставил обстоятельное описание острова, а Ваксель дал оставшееся единственным изображение морской коровы, истребленной к 1768 году.

Чириков пристал на 1 1/2 суток ранее Беринга к американскому берегу под 55.4° с. ш., именно несколько западнее острова Принца Уэльского. На обратном пути открыл несколько из Алеутских островов и в октябре 1741 г. вернулся на Камчатку.

Находившиеся в составе экспедиции Беринга Шпанберг и Вальтон плавали еще в 1738 и 1739 годах к Курильским и Японским островам. Они доходили вдоль восточных берегов Японии на юг до 35° с. ш. и нанесли на карту эти берега, а равно и Курильские острова. Это было первое посещение русскими берегов Японии. В 1742 г. Шельтинг, тоже участник экспедиции Беринга, подходил к восточным берегам Сахалина. На основании описей Шпанберга и Вальтона составлена карта, изображающая устья Амура, Сахалин, часть Японии, Курильские острова и южную часть Камчатки; она помещена в Российском Атласе, изданном Академией Наук в 1745 г.

Экспедиция Беринга была географическим подвигом величайшей важности. Были открыты и нанесены на карту берега северо-западной Америки, Алеутские и Командорские острова, что впоследствии значительно облегчило присоединение Аляски.

Знаток северо-восточной части Тихого океана, американский капитан Е. Бертольф, в своей недавно напечатанной статье говорит об интересующей нас экспедиции так: „Путешествия Беринга и Чирикова — события величайшего значения. Эти два мореплавателя пересекли Тихий океан и открыли северо- западный берег Америки ценою ужасных потерь и перед лицом неописуемых трудностей. Моряк следит за перипетиями их борьбы с все возрастающим уважением и восхищением перед людьми, которые сделали такое громадное дело с столь неподходящими для его исполнения средствами" 1).

1) Е. Bertholf в Bering’s voyages by F. A. Golder. Vol. I. New York, 1922, Americ. Geogr. Soc., p. 348.

Вернувшиеся в 1742 году на Камчатку, спутники Беринга привезли с собой большое количество бобровых мехов. Это сейчас же вызвало ряд экспедиций купцов и промышленников на восток. Вскоре была открыта вся цепь Алеутских островов. В 1761 году судно купца Бечевина достигло полуострова Аляски, в 1763 году Глотов посетил Кадьяк, а через 20 лет Россия закрепила за собой противолежащий этому острову берег материка. В 1786—7 годах открыты богатые котиками Прибыловы острова. В 1799 году основана Ситха. Следует отметить экспедицию Г. А. Сарычева, который в 1790 —92 годах произвел опись островов и части берегов Берингова моря.

Русские кругосветные плавания представляют с научной стороны громадный интерес, между тем они известны у нас весьма мало. Им посвящено одно только специальное исследование Н. Ивашинцова: „Русские кругосветные плавания с 1803 по 1849 год“ (Спб. 1872, стр. 245).

Российско-американские владения находились в эксплоатации у особой компании, которая вела сначала все сношения с колониями через Сибирь, сухопутьем до Охотска. С 1803 года впервые начали сообщаться морем.

В начале 1803 года были снаряжены два корабля, „Надежда", под начальством капитана И. Ф. Крузенштерна, и „Нева", под командой Ю. Ф. Лисянского. Это первое русское кругосветное плавание было совершено под общим руководством Крузенштерна, знаменитого мореплавателя, памятник которому стоит на набережной Васильевского Острова, против здания б. Морского Корпуса.

В конце июля 1803 г. „Надежда" и „Нева" вышли из Кронштадта, и 14 ноября русский флаг впервые перешел в южное полушарие. Во время своих плаваний в Тихом океане „Надежда" произвела много съемок в группе Маркизских островов, ныне принадлежащих Франции, затем у берегов Японии и Сахалина. В группе Гавайских островов, под 26° с. ш., Лисянский открыл остров, названный его именем. Во время плавания впервые произведены наблюдения над температурой на глубинах океана, затем сделано много астрономических определений, наблюдений над течениями, приливами и отливами, над удельным весом морской воды, составлен словарь айнского и чукотского языков, собраны этнографические коллекции и много данных по этнографии. В августе 1806 г. оба судна вернулись в Кронштадт.

В 1814 г. лейтенант Лазарев на корабле „Суворов" открыл в Тихом океане под 13°13' ю. ш. группу коралловых островов, названную им островами Суворова. Одно из самых замечательных, в истории географических открытий, кругосветных плаваний было совершено в 1815—18 годах бригом „Рюрик" под начальством лейтенанта О. Е. Коцебу, плававшего раньше кадетом на корабле „Надежда". Бриг „Рюрик" был выстроен в Або и имел водоизмещение всего в 180 тонн. В Копенгагене был принят на бриг поэт и естествоиспытатель Ад. Шамиссо, открывший чередование поколений у сальп. Обогнув мыс Горн, „Рюрик" в январе 1816 г. вступил в Тихий океан. Здесь был сделан целый ряд открытий в архипелаге Паумоту, или Низменном, ныне принадлежащем Франции; здесь открыты и описаны о-ва Румянцова, Спиридова, Рюрика, Крузенштерна. Далее, в восточной группе Маршалловых островов открыты острова Кутузова и Суворова; острова эти, ранее принадлежавшие германцам, ныне переданы Японии. Летом „Рюрик" был в водах Берингова моря, положил на карту о-ва Диомида и открыл на Аляске залив Коцебу. В 1817 г. Коцебу снова работал среди Маршалловых островов и опять сделал ряд открытий: он открыл и назвал о-ва Нового года, Румянцова, Чичагова, Аракчеева, Трэверси, Крузенштерна, Гейдена. Обогнув мыс Доброй Надежды, Коцебу в августе 1818 г. прибыл в Петербург.

Замечательно, что ни в это время, ни позже Россия не обнаруживала никакого желания присоединить к своим владениям эти многочисленные острова, на что она, по праву первого открытия, имела полное право. В настоящее время этими островами и землями, открытыми русскими в Тихом океане, владеют американцы, японцы, французы, англичане.

В 1823—26 годах Коцебу совершил новое кругосветное плавание, командуя военным шлюпом „Предприятие". В Тихом океане, к востоку от Самоа он открыл о-ва Беллингсгаузена, а в Маршалловых островах — о-ва Эшшольца и Римского-Корсакова. На корабле находился известный петербургский физик Эмилий Ленц, который произвел во время плавания замечательные океанографические исследования. Им построен первый батометр, приносивший на поверхность воду с глубин, при чем температура взятого образца воды почти не повышалась. Этим же принципом впоследствии воспользовался Нансен. Заслуживают далее упоминания наблюдения Ленца над удельным весом морской воды.

В 1819 г. была снаряжена первая и последняя русская антарктическая экспедиция на двух шлюпах „Восток" и „Мирный". Первым командовал Ф. Ф. Беллингсгаузен, плававший мичманом на „Надежде" под начальством Крузенштерна, вторым — М. П. Лазарев, совершивший ранее кругосветное плавание на корабле „Суворов". Мы не будем здесь касаться открытий, сделанных этою знаменитою экспедициею в тех частях Антарктики, которые не относятся к Тихому океану.

Летом 1820 г. экспедиция открыла в архипелаге Паумоту группу островов: Моллера, Аракчеева, Волконского, Барклай-де-Толли, Нигиру, Ермолова, Кутузова, Милорадовича, Витгенштейна, Елизаветы, Грейга, 3-й Паллизера, Лазарева. Все эти острова — от Аракчеева до Лазарева — названы островами Россиян. Все они теперь принадлежат французам. Затем в группе Манигики (под 10°) ю. ш.) открыли острова Восток и Вел. Кн. Александра, ныне принадлежащие Англии. Далее, следуя между путями Кука и Лаперуза, Беллингсгаузен открыл между архипелагами Тонга и Фиджи острова Михайлова и Симонова, ныне принадлежащие англичанам. Затем под 20 1/2° ю.ш.— острова Оно. Осенью 1820 г. из Сиднея отправились в антарктическое плавание, на этот раз в пределах тихоокеанской части. 10 января 1821 г. под широтой 69 открыли остров Петра I, а через несколько дней — матерой берег, которому дали название Земли Александра I. Отсюда через Рио-Жанейро вернулись в августе 1821 г. в Кронштадт. Беллингсгаузен скончался в 1852 г. 73 лет от роду. В Кронштадте ему поставлен памятник.

Из прочих кругосветных плаваний наиболее крупным является путешествие вокруг света капитана Ф. П. Литке (1797— 1882) на военном шлюпе „Сенявин" в 1826 — 29 годах. Литке один из известнейших и заслуженнейших русских географов: он плавал долгое время на севере, много работал в Географическом Обществе, был его вице-президентом, а также президентом Академии Наук и скончался в преклонных летах в 1882 г. Во время своего кругосветного плавания он открыл в Каролинском архипелаге 12 островов и положил на карту 26 групп. Кроме того он произвел съемку островов Бонин и части Чукотской земли. Во время плаваний Литке собрал много коллекций по этнографии и естественной истории и произвел разнообразные физические исследования.

Из других менее крупных открытий в Тихом океане упомянем о следующих: лейтенант Панафидин, командуя кораблем „Бородино", открыл в 1820 г. острова Бородино, к востоку от Риу-Киу, и о-ва Панафидина под 30° с. ш., к северу от о-вов Бонин. Оба ныне принадлежат Японии. В 1829 году кап. Гагемейстер открыл в Маршалловом архипелаге группу Меншикова, а в 1835 г. кап. Шанц в том же архипелаге — о-ва Шанца.

Наконец, упомянем, что в 1871 — 72 годах и в 1876 — 77 Н. Миклухо-Маклай исследовал восточную часть северного побережья Новой Гвинеи. Берег этот назван именем Миклухи-Маклая. В 1874 г. им же обследован южный берег крайней западной части острова. Первый том „Путешествий Миклухи-Маклая" вышел в свет лишь в 1923 г. под редакцией Д. Н. Анучина, в издании Государственного Издательства. Предварительные же отчеты печатались в свое время и у нас, и за границей.

В заключение нужно отметить, что за последние годы русскими моряками заново положены на карту все русские берега Тихого океана, кроме ничтожных участков (к югу от устья Анадыря и на восточном побережье Сахалина). В свое время были засняты тихоокеанские берега российско-американских владений, и издан прекрасный атлас Тебенькова, которым долгое время пользовались мореплаватели.

-

[ Леспромхоз ] - Редактор

- Сообщения: 10685

- Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17

- Откуда: Петрозаводск

Берг Лев Семенович (14(26).03.1876–24.12.1950)

Адрес статьи о Берге на сайте "Арктическая топонимика. Г.П. Аветисов" http://www.gpavet.narod.ru/Names/berg.htm

- Георгий Паруирович

- Сообщения: 215

- Зарегистрирован: 09 Июнь 2014 21:58

Берг Лев Семенович (1876-1950)

Берг Л.С. Ломоносов и первое русское плавание для отыскания северо-восточного прохода. Отдельный оттиск из `Известий Всесоюзного Географического общества`. 1940. Т.72, вып.6. М.-Л. Изд-во АН СССР 1940г. С.713-730с.

«Бесчисленное множество по всем открытым морям и к страннолюбивым берегам плавает; но токмо для прибытков; не ради науки. И мысль ослепленная, и только лакомству внимающая не рассуждает, что само мореплавание чрез оную безопаснее быть может».

Л о м о н о с о в . Краткое описание разных путешествий по северным морям, 1763, §113.

Л о м о н о с о в . Краткое описание разных путешествий по северным морям, 1763, §113.

- fisch1

- Сообщения: 3169

- Зарегистрирован: 13 Ноябрь 2014 19:59

Берг Лев Семенович (1876-1950)

Бюллетень Арктического института СССР. № 6-7. -Л., 1934, с. 270

Арктическим институтом был преподнесен юбиляру адрес.

От редакции. Постановлением правительства проф. Л. С. Бергу присвоено звание заслуженного деятеля науки.

35 ЛЕТИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА Л. С. БЕРГА. В текущем году исполнилось 35 лет научной и педагогической деятельности проф. Льва Семеновича Берга, чествование которого в торжественной обстановке, при большом количестве участников, состоялось 17 мая 1934 г. в помещении Гос. Географического общества. Л. С. Берг широко известен как у нас, так и заграницей, своими трудами по ихтиологии, географии, лимнологии, зоогеографии, климатоведению, почвоведению и по другим областям знания. Особенно значительна работа Л. С. Берга в области ихтиологий; как совершенно правильно отметил проф. И. Ф. Правдин, „без знания работ Л. С. Берга нельзя быть ихтиологом". Среди большого количества опубликованных Л. С. Бергом ихтиологических работ, охвативших в сущности всю территорию СССР и в значительной степени многих пограничных стран, имеется не мало работ, посвященных ихтиофауне бассейнов северных морей, Оби, Колымы, Хатанги, Камчатки и др. Ихтиологические сводки и определители, изданные Л. С. Бергом, являются настольными книгами для всех, занимающихся изучением наших северных рыб. Специальное внимание, как географа, обращено Л. С. Бергом на тундру, которой им посвящено несколько чрезвычайно важных работ. Всего Л. С. Бергом напечатано свыше 300 работ.

Арктическим институтом был преподнесен юбиляру адрес.

От редакции. Постановлением правительства проф. Л. С. Бергу присвоено звание заслуженного деятеля науки.

© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз

-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12425

- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53

Берг Лев Семенович (1876-1950)

Известия, 1950, № 305 (10454), 27 декабря.

Советская наука понесла тяжелую утрату. 24 декабря 1950 г. на семьдесят пятом году жизни скончался выдающийся ученый — географ и зоолог, заслуженный деятель науки, академик Лев Семенович Берг, которого хорошо знала и высоко ценила вся наша страна.

Л. С. Берг родился в г. Бендеры (Молдавской ССР) в 1876 г. В 1894 г. он поступил в Московский университет. После окончания университета Л. С. Берг работал в Западной Сибири и Средней Азии, изучая Аральское море, пустыни и горы Туркестана, западно-сибирские озера (Иссык-Куль, Балхаш). Одновременно он занимался исследованием рыболовства на Волге и географическим изучением бывш. Черниговской губернии. За монографию «Аральское море», представленную в качество магистерской диссертации. Ученый совет Московского университета присудил Л. С. Бергу степень доктора наук.

Во всех работах Л. С. Берга проявилась характерная черта его научного творчества — широкий подход в изучении явлений природы.

Л. С. Берг оставил огромное научное наследство — 600 научных трудов, в том числе десятки крупных монографий по географии Советского Союза, климатологии, палеогеографии, происхождению лесса, озероведению, геоморфологии, истории русской географической науки, зоогеографии и ихтиологии. Л. С. Берг был лучшим знатоком рыб пресных вод СССР п своими работами в области ихтиологии весьма содействовал развитию рыбного хозяйства в Советском Союзе.

Будучи большим патриотом своей Родины, Л. С. Берг в ряде известных работ ярко показал роль русских в познании географии земного шара, особенно Азиатского материка и Тихого океана. Он выступал в печати в защиту приоритета нашей страны в открытии Антарктики.

Научная деятельность Л. С. Берга была высоко оценена Советским правительством, наградившим его двумя орденами Трудового Красного Знамени и присвоившим звание заслуженного деятеля науки. Советские и зарубежные научные организации присудили ему несколько золотых медалей за научные труды. Он состоял действительным членом Академии наук СССР и почетным членом многих советских и иностранных научных обществ. Последние десять лет Л. С. Берг возглавлял Географическое общество Союза ССР, будучи его президентом. С 1914 г. Л. С. Берг был тесно связан с высшей школой, будучи профессором Ленинградского государственного университета.

Память о замечательном ученом и прекрасном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Президиум Академии наук СССР.

Министерство высшего образования СССР.

Отделение геолого-географических наук АН СССР.

Отделение биологических наук АН СССР.

Географическое общество СССР.

Институт географии АН СССР.

Зоологический институт АН СССР.

Лев Семенович БЕРГ

Советская наука понесла тяжелую утрату. 24 декабря 1950 г. на семьдесят пятом году жизни скончался выдающийся ученый — географ и зоолог, заслуженный деятель науки, академик Лев Семенович Берг, которого хорошо знала и высоко ценила вся наша страна.

Л. С. Берг родился в г. Бендеры (Молдавской ССР) в 1876 г. В 1894 г. он поступил в Московский университет. После окончания университета Л. С. Берг работал в Западной Сибири и Средней Азии, изучая Аральское море, пустыни и горы Туркестана, западно-сибирские озера (Иссык-Куль, Балхаш). Одновременно он занимался исследованием рыболовства на Волге и географическим изучением бывш. Черниговской губернии. За монографию «Аральское море», представленную в качество магистерской диссертации. Ученый совет Московского университета присудил Л. С. Бергу степень доктора наук.

Во всех работах Л. С. Берга проявилась характерная черта его научного творчества — широкий подход в изучении явлений природы.

Л. С. Берг оставил огромное научное наследство — 600 научных трудов, в том числе десятки крупных монографий по географии Советского Союза, климатологии, палеогеографии, происхождению лесса, озероведению, геоморфологии, истории русской географической науки, зоогеографии и ихтиологии. Л. С. Берг был лучшим знатоком рыб пресных вод СССР п своими работами в области ихтиологии весьма содействовал развитию рыбного хозяйства в Советском Союзе.

Будучи большим патриотом своей Родины, Л. С. Берг в ряде известных работ ярко показал роль русских в познании географии земного шара, особенно Азиатского материка и Тихого океана. Он выступал в печати в защиту приоритета нашей страны в открытии Антарктики.

Научная деятельность Л. С. Берга была высоко оценена Советским правительством, наградившим его двумя орденами Трудового Красного Знамени и присвоившим звание заслуженного деятеля науки. Советские и зарубежные научные организации присудили ему несколько золотых медалей за научные труды. Он состоял действительным членом Академии наук СССР и почетным членом многих советских и иностранных научных обществ. Последние десять лет Л. С. Берг возглавлял Географическое общество Союза ССР, будучи его президентом. С 1914 г. Л. С. Берг был тесно связан с высшей школой, будучи профессором Ленинградского государственного университета.

Память о замечательном ученом и прекрасном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Президиум Академии наук СССР.

Министерство высшего образования СССР.

Отделение геолого-географических наук АН СССР.

Отделение биологических наук АН СССР.

Географическое общество СССР.

Институт географии АН СССР.

Зоологический институт АН СССР.

© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз

-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12425

- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53

Сообщений: 9

• Страница 1 из 1

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5