РАЗЫСКИВАЕТСЯ : |

Благодаря помощи Евгения Беликова найдена долгое время разыскиваемая статья Э.Т.Кренкеля, посвященная рейсу "Профессора Зубова" в Антарктиду. Благодаря помощи Евгения Беликова найдена долгое время разыскиваемая статья Э.Т.Кренкеля, посвященная рейсу "Профессора Зубова" в Антарктиду.

Теперь с полным ее текстом вы можете ознакомится на этой странице |

|

|

14-я Советская Антарктическая Экспедиция 1968-1970

СТАТИСТИКА: СТАТИСТИКА:

Число участников:

общее: 542

сезон: 85

Руководители экспедиции:

Начальник экспедиции – Д.Д.Максутов

Начальник экспедиции на НИС «Проф. Зубов» – Э.Т.Кренкель

Командир авиоотряда – Е.Г.Журавлев

Экспедиционные суда:

д/э "Обь" - капитан Э.И.Купри

НИС "Проф. Зубов" - капитан П.И.Таиров

т/х "Вытегралес" - капитан Б.В.Печенов

танкер "Эльбрус" - капитан З.В.Синельников

Станции:

Мирный : нач. станции Д.Д.Максутов : зимовочный состав - 75 чел.

Беллинсгаузен : нач. станции Н.Ф.Кудрявцев : зимовочный состав - 14 чел.

Восток : нач. станции А.Н.Артемьев : зимовочный состав - 18 чел.

Молодежная : нач. станции Х.Г.Буняк : зимовочный состав - 99 чел.

Новолазаревская : нач. станции Г.Н.Сергеев : зимовочный состав - 15 чел.

Единственным обстоятельным описанием почтово-сувенирной жизни 14 Советской Антарктической Экспедиции (и не только четырнадцатой конечно) является книга Е.П.Сашенкова "Филателия страны пингвинов", изданная еще в 1980 году. Естественно, за основу взят именно этот текст, расширенный, дополненный и проиллюстрированный.

Отдельное огромное спасибо Евгению Владимировичу Зубкову, зимовщику на Молодежной во время 14 САЭ, чьи воспоминания и материалы оказали неоценимую помощь в подготовке этой статьи.

Е.П.Сашенков, "Филателия Страны Пингвинов", Москва, "Связь", 1980г.

Глава "14 САЭ"

(весь текст приведенный из этой книги веделен светлым шрифтом):

Впервые к берегам Антарктиды отправилось четыре корабля: три из Ленинграда - д/э "Обь" (22 октября 1968г.), НИС "Профессор Зубов" (15 ноября 1968г.), т/х "Вытегралес" (9 февраля 1969г.) и один из Батуми - танкер "Эльбрус" (19 января 1969г.).

Кстати - это был первый антарктический рейс НИС "Профессор Зубов". Капитан - П.И.Таиров, начальник рейса Э.Т.Кренкель. Что непонятно - в различных изданиях указывается разная дата выхода - то 14 ноября, то 18. Но поскольку Е.П. получил свои сведения скорее всего непосредственно от начальника рейса Э.Кренкеля, то 15 ноября можно считать наиболее достоверной датой.

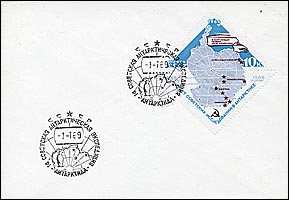

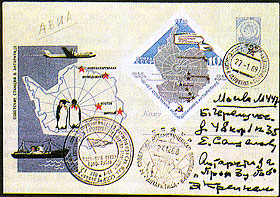

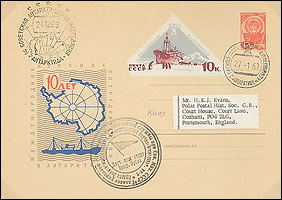

Начальником рейса "Профессора Зубова", отправившегося в первое антарктическое плавание, был Эрнст Кренкель. Именно этот рейс принес самые весомые филателистические трофеи: уже отмечалось, что в канун старта САЭ Министерство связи СССР изготовило специальный экспедиционный штемпель "14-я Советская Антарктическая экспедиция" (№ 2105). Штемпель, переданный на борт теплохода, применялся весь период рейса из Ленинграда в Антарктиду и обратно - с 15 ноября 1968 г. по 22 февраля 1969 г. В коллекции автора (Е.П.Сашенкова) имеется "стартовое" письмо экспедиции: оно отправлено Э. Кренкелем из Ленинграда 15 ноября 1968 г.

Вот некоторые даты гашения с указанием местонахождения "Профессора Зубова" во время четырехмесячного путешествия:

| Дата гашения |

Цвет оттисков |

Местонахождение и цель судна |

| 19.11.1968 |

Фиолетовый |

Стоянка на рейде Гавра (Франция) |

| 24.12.1968 |

Черный |

Следование в район моря Дэйвиса |

| 27.12.1968 |

Фиолетовый |

Проводка «Профессора Зубова» с помощью «Оби» через ледовые поля у Мирного |

| 01.01.1969 |

Фиолетовый |

Прибытие в Мирный |

| 27.01.1969 |

Черный |

Стоянка у станции Беллинсгаузен |

| 06.02.1969 |

Черный |

Стоянка у станции Беллинсгаузен |

Забавный факт: сейчас легче всего найти оттиск этого штемпеля на непрошедших почту конвертах с датой 01.01.1969, но сделанный не фиолетовой, а черной краской. Если кто-нибудь располагает более полной информацией об этих гашениях - просьба поделится. Забавный факт: сейчас легче всего найти оттиск этого штемпеля на непрошедших почту конвертах с датой 01.01.1969, но сделанный не фиолетовой, а черной краской. Если кто-нибудь располагает более полной информацией об этих гашениях - просьба поделится.

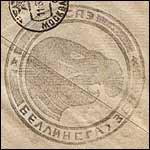

Гашение спецштемпелем №2105 — это фактически комбинированное гашение: чаще всего оно применялось — в период прибрежного антарктического плавания — в сочетании с почтовым календарным штемпелем той или иной станции. Так, в дни стоянки «Профессора Зубова» на рейде станции Беллинсгаузен, как отмечалось, Э.Кренкель попросил начальника станции А.Будрецкого прислать ему на борт штемпель станции на несколько часов. Кроме этой станции судно посетило Мирный и Молодежную. Гашение спецштемпелем №2105 — это фактически комбинированное гашение: чаще всего оно применялось — в период прибрежного антарктического плавания — в сочетании с почтовым календарным штемпелем той или иной станции. Так, в дни стоянки «Профессора Зубова» на рейде станции Беллинсгаузен, как отмечалось, Э.Кренкель попросил начальника станции А.Будрецкого прислать ему на борт штемпель станции на несколько часов. Кроме этой станции судно посетило Мирный и Молодежную.

О Кренкеле, почте и традициях,

из воспоминаний Евгения Владимировича Зубкова - участника 14 САЭ зимовавшего на Молодежной:

"Когда мы плыли на «Зубове» - туда (ноябрь-декабрь 1968 г.), начальником судовой экспедиции (не путать с начальником 14-й САЭ – им был Дмитрий Дмитриевич Максутов) был Эрнст Теодорович Кренкель – папанинец, патриарх и Председатель ВОФ (Всесоюзного Общества Филателистов). Мы частенько бегали к нему в каюту пошлепать на конверты те штемпеля, которыми он располагал. Несмотря не все титулы и регалии, человек был очень порядочный, демократичный (в лучшем смысле этого слова) и не чванливый – сидела в нем правильная интеллигентская и полярная закваска. У него была своя здоровая пачка конвертов для друзей и знакомых, которую он методически и аккуратно обременял печатями. "Когда мы плыли на «Зубове» - туда (ноябрь-декабрь 1968 г.), начальником судовой экспедиции (не путать с начальником 14-й САЭ – им был Дмитрий Дмитриевич Максутов) был Эрнст Теодорович Кренкель – папанинец, патриарх и Председатель ВОФ (Всесоюзного Общества Филателистов). Мы частенько бегали к нему в каюту пошлепать на конверты те штемпеля, которыми он располагал. Несмотря не все титулы и регалии, человек был очень порядочный, демократичный (в лучшем смысле этого слова) и не чванливый – сидела в нем правильная интеллигентская и полярная закваска. У него была своя здоровая пачка конвертов для друзей и знакомых, которую он методически и аккуратно обременял печатями.

Вообще с приходом кораблей в Антарктику весной и со сменой экспедиционных составов идет круговорот писем и конвертов. Но когда приходит «беленький» пароход («Зубов, либо «Визе») – мечта всех зимовщиков – символизирующий возвращение домой, и привозит письма и посылки, то станция впадает в некое состояние, которое называется «чтение посылок». И радисты в сводке, которые каждый день со всех станций передают в Мирный начальнику экспедиции, сообщают например: третий день продолжается чтение посылок. Кренкель, как патриарх советских полярников, не был чужд этой прекрасной традиции. Но шлют письма официальным путем и просят отправить по тому или иному адресу и люди совершенно случайные - филателисты (пачки чистых конвертов с чистыми марками). Все это добро идет на радиостанцию, и радисты звереют - сиди и шлепай. Тогда из стран народной демократии много присылали. А им вроде бы отказать неудобно." Вообще с приходом кораблей в Антарктику весной и со сменой экспедиционных составов идет круговорот писем и конвертов. Но когда приходит «беленький» пароход («Зубов, либо «Визе») – мечта всех зимовщиков – символизирующий возвращение домой, и привозит письма и посылки, то станция впадает в некое состояние, которое называется «чтение посылок». И радисты в сводке, которые каждый день со всех станций передают в Мирный начальнику экспедиции, сообщают например: третий день продолжается чтение посылок. Кренкель, как патриарх советских полярников, не был чужд этой прекрасной традиции. Но шлют письма официальным путем и просят отправить по тому или иному адресу и люди совершенно случайные - филателисты (пачки чистых конвертов с чистыми марками). Все это добро идет на радиостанцию, и радисты звереют - сиди и шлепай. Тогда из стран народной демократии много присылали. А им вроде бы отказать неудобно."

Станцию Молодежная посетил и теплоход «Вытегралес». Это судно Балтийского пароходства совершало свой первый антарктический рейс. В сообщениях прессы о его плавании отмечалось, что «Вытегралес» доставлял и почту для полярников («Советская Росcия» от 9 февраля, «Известия» от 13 февраля 1969г.). На борту теплохода шла последняя группа участников 14-й САЭ. Всем им предстояла зимовка на станции Молодежная.

14-я САЭ стала реальным фактом 8 января 1969г. — после поднятия флага в Мирном.

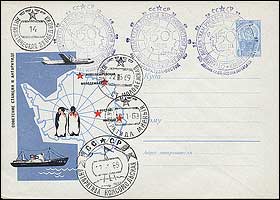

Для корреспонденции этой экспедиции в Ленинграде был выпущен фирменный конверт. Он отличался от предшествующих художественным изображением: на рисунке — карта Антарктического материка с обозначением, в виде красных точек, пяти действовавших в то время советских станций. Для корреспонденции этой экспедиции в Ленинграде был выпущен фирменный конверт. Он отличался от предшествующих художественным изображением: на рисунке — карта Антарктического материка с обозначением, в виде красных точек, пяти действовавших в то время советских станций.

Интересную информацию содержит гашение, сделанное штемпелем замороженной станции Комсомольская, который официально почти не применялся после 4-й САЭ. Подтверждением тому, что конверт отправлен в период работы 14-й САЭ, является не только дата гашения (4.1.1969), но и оттиск экспедиционного штемпеля «Антарктическая экспедиция» с номером 14. По-видимому, гашение сделано при прохождении станции Комсомольская саннотракторным поездом, шедшим из Мирного на станцию Восток.

Необходимая поправка к вышесказанному: по рассказам участника 14 САЭ, почтовый штемпель Комсомольской все время хранился в Мирном у радистов, как во время работы станции, так и долгие годы после ее закрытия. А был он утерян - только в конце 1970г (Е.В.Миловидов, "Антарктические письма", стр. 45). Да и сама Комсомольская регулярно "оживала" для сезонных работ или как промежуточная база не только в 14 САЭ.

На немногих конвертах 14-й САЭ встречаются оттиски использовавшегося в Мирном неопределенное время адресного прямоугольного штампа с надписью в пять строк: «Советская Антарктическая экспедиция. Обсерватория Мирный Арктического и Антарктического научно-исследовательского института». Штамп был изготовлен и доставлен в Антарктиду одновременно с однотипным штампом станции Лазарев. В Мирном, однако, вскоре пришлось удалить отдельные слова (известные по оттискам штампа Лазарева): «комплексная» и «ГУСМП ММФ». Объясняется это тем, что в свое время прошла реорганизация вышестоящих инстанций: Главное управление Северного морского пути Министерства морского флота СССР, существовавшее еще в период 1-й и 2-й САЭ, впоследствии было ликвидировано, и лишь к 15-й САЭ, в 1970 г., была создана Администрация Северного морского пути при Министерстве морского флота СССР.

В Мирном использовался и сопроводительный штемпель, изготовленный на месте. На рисунке изображены контуры Антарктиды, заключенные в восьмигранник, справа — пингвин, в центре — надпись «14 САЭ».

Вышеприведенный список можно дополнить и другими штампами применявшимися в 14 САЭ. Вышеприведенный список можно дополнить и другими штампами применявшимися в 14 САЭ.

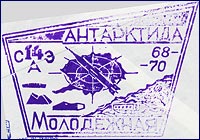

Свой сопроводительный штемпель использовался не только в "Мирном".  В "Молодежной" также применялось каше в форме неправильного четырехугольника с надписями "Антарктида" - "14 САЭ" - "68-69" - "Молодежная". В центре - рисунок материка с координатной сеткой и ракета. Дело в том, что 25 июня было закончено строительство станции ракетного зондирования атмосферы и начаты регулярные запуски метеорологических ракет М-100. В дальнейшем ракета стала одним из символов Молодежной и изображена на последнем почтовом штемпеле "Молодежная/СССР" и первом "Молодежная/Россия". В "Молодежной" также применялось каше в форме неправильного четырехугольника с надписями "Антарктида" - "14 САЭ" - "68-69" - "Молодежная". В центре - рисунок материка с координатной сеткой и ракета. Дело в том, что 25 июня было закончено строительство станции ракетного зондирования атмосферы и начаты регулярные запуски метеорологических ракет М-100. В дальнейшем ракета стала одним из символов Молодежной и изображена на последнем почтовом штемпеле "Молодежная/СССР" и первом "Молодежная/Россия".

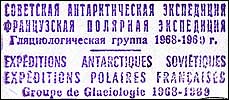

Гляциологическая группа в составе 14 САЭ тоже имела свой штамп, причем со своей спецификой. Он был практически точной копией штампа применявшегося в 1963-1964гг и имел надпись на двух языках. Дело в том, что группа французских ученых (5 человек) погрузилась в Гавре на НИС "Профессор Зубов", а 19 января из Мирного вышел санно-гусеничный поезд советско-французских исследователей (руководитель похода Е.А.Зимин) для доставки груза на станцию Восток и выполнения повторных гляцио-геодезических наблюдений за движением ледникового покрова по маршруту Мирный—Восток. Первые наблюдения выполнялись такой же советско-французской группой еще в 64 году во время 9-ой САЭ.

Штамп состоит из текста в шесть строк на двух языках: "Советская Антарктическая Экспедиция.

Французская полярная Экспедиция. Гляциологическая группа 1968-1969г. / Expeditions Antarctiques Sovietiques. Expeditions Polaries Francaises.

Groupe de Glaciologie 1968-1969". Примечательно, что у начальника группы имелись оба этих штампа - и 63-64, и 68-69 гг. Естественно, официальную силу и хождение имел только последний, хотя и старым иногда делались оттиски "на память" . Штамп состоит из текста в шесть строк на двух языках: "Советская Антарктическая Экспедиция.

Французская полярная Экспедиция. Гляциологическая группа 1968-1969г. / Expeditions Antarctiques Sovietiques. Expeditions Polaries Francaises.

Groupe de Glaciologie 1968-1969". Примечательно, что у начальника группы имелись оба этих штампа - и 63-64, и 68-69 гг. Естественно, официальную силу и хождение имел только последний, хотя и старым иногда делались оттиски "на память" .

Сами же французы везли с собой собственные конверты с марками "Expeditions Polaires Francaises - 1968".

Но французская группа на Востоке осталась, а санно-тракторный поезд должен был вернутся в Мирный. И поход этот, не отображенный ни в марках, ни в штемпелях стал легендарным и заслуживает отдельного упоминания:

Возврашение в Мирный

Из книги В.Санина "Новичек в Антарктиде"

...

— Как вы знаете, — начал Зимин, — уходить в поход на Восток нужно в первых числах декабря, чтобы возвратиться в Мирный до мартовских морозов. Хочешь жить — уважай Антарктиду, путешествуй по ней полярным летом. Мои ребятки любят жизнь не меньше всех других и законы антарктические уважают, но обстоятельства сложились так, что год назад мы вышли из Мирного лишь 19 января. Понимали, что на обратном пути хлебнём горя по уши, но разве кто-нибудь отказывался от похода, праздновал труса?

— Никто не отказывался, — подтвердил механик-водитель Александр Ненахов. — Никто не праздновал.

— До Востока дошли нормально, к концу февраля, — продолжил Зимин. — Отдохнули немножко, оставили на станции французских гляциологов и отправились домой, в Мирный. И как раз началась такая тропическая жара, что хоть рубашку снимай и загорай: шестьдесят градусов ниже нуля… Тимофеич, приступим к обеду — первый тост за тебя! Выручил ты нас, подарил десять бочек отличного топлива, от своих дизелей оторвал, щедрая душа. Наше топливо оказалось никудышным — слишком быстро густело, не годилось оно для работы в мартовские морозы. Да, поздновато двинулись мы в обратный путь…

И вот что происходило на обратном пути.

Через несколько суток морозы достигли минус семьдесят два градуса. Такая температура для Востока вообще нормальная, вроде 36,6 для человека. Но в эти дни инструкцией запрещено работать на свежем воздухе более пятнадцати-двадцати минут подряд.

Походники же работали, не считая часов, почти круглые сутки! И не в тёплых кабинах, а именно на свежем воздухе: только на разогрев моторов иной раз уходило по двенадцать часов. Я так и не смог подобрать сравнение к этой работе. Убеждён, что это не преувеличение: никогда и нигде природа так не испытывала человека на прочность.

Шли ночью, — вспоминал Зимин, — а днём, когда температура градусов на пять-шесть выше, останавливались чтобы немного передохнуть и «в тепле» запустить моторы. Если бы не твои бочки, Тимофеич, не сдвинулись бы с места: наше топливо мотор не брал… На сто восемьдесят пятом километре Антарктида подкинула нам ещё один подарочек: засвистел ветер. Выйдешь из кабины — режет, как бритвой, а выйти пришлось всем: стихийное бедствие! Выхлопная труба одного тягача перегрелась, порывом ветра подхватило искры и сыпануло на балок. Тот вспыхнул, а внутри — баллоны с газом. Ребята рвались спасать имущество, но я не разрешил: в любое мгновение балок мог взлететь в воздух. Лишились мы радиостанции и почти всех запасных частей, сгорели и личные вещи. К счастью, успели сбросить с крыши балка ящики и мешки с продовольствием, да и тягач отвели в сторону.

— Зато каким фейерверком полюбовались! — улыбнулся механик-водитель Юрий Копылов.

— Взорвался ящик с ракетами и бак соляркой, — разъяснил Виктор Сахаров. — Зрелище как в День Победы! А горящий соляр разлетался, словно пущенный из огнемёта.

— Жаль, кинокамера в балке сгорела, — вздохнул Ненахов. — Какие бесценные кадры пропали для мирового киноискусства — салют в Антарктиде в честь Восьмого марта!

— Ну, положим, тогда это зрелище вызывало другие эмоции, — заметил Зимин. — Однако через восемнадцать дней добрались до Комсомольской — как раз твоего горючего, Тимофеич, хватило. Здесь у нас было запасено ещё двадцать девять бочек. Поползли дальше. Люди, те держались, а вот техника начала сдавать. Тягачи у нас отличные, все иностранные полярники завидуют, но мороз-то лютый! Не вам, восточникам, рассказывать, что при таком космическом холоде металл становится хрупким, как стекло. Стальные водила не выдерживали груза пустых саней — лопались, с гусениц летели пальцы, разрывались маслопроводы, выходили из строя фрикционы. А каково при минус семидесяти лежать на снегу под мотором? Все поморозились — руки, лица потрескались, покрылись корками. В рукавицах с металлом не очень-то поработаешь, а голые ладони отрывали от стали без кожи… Ребятки, не забудете про наши ремонты в том походе?

— Не забудем, папа, — заверил Виктор Сахаров. — Особенно как главные фрикционы перебирали. Попробуй просунь под тягач тяжеловеса Саньку Ненахова! Лез всегда наш Илья Муромец в миниатюре — Васек Соболев.

— Васек раздевался до кожаной куртки, — припомнил штурман поезда Николай Морозов, — и перебирал фрикцион. «Хватит, Васек, погрейся!» — кричат ему, а он: «Разогреешься — потом быстрее замёрзнешь!» И часами работал, пока не заканчивал ремонт. В одной куртке работал, в то время как мы вообще одежду не снимали, даже на камбузе!

— Мы называли свой камбуз «Ресторан „Сосулька“, — улыбнулся Ненахов.

— С грехом пополам дотянули до станции Восток-1, — продолжил Зимин.

— Это уже, считайте, половина пути до Мирного, Но облегчения не почувствовали. Во-первых, вновь задул ветер до пятнадцати метров в секунду, а вовторых, запасённое в районе станции топливо оказалось прескверным — как мёд засахаренный. Что делать? Бросать часть машин и на остальных рвануть в Мирный? Можно. Никто бы вас за это не осудил — кроме вас, восточников. Не будет в Мирном достаточного числа тягачей — сорвётся следующий поход на Восток. Значит, пришлось бы закрывать станцию. Поэтому решили: до последней возможности тянуть машины к Мирному. Технологию разработали такую. Палками и лопатами черпали из бочек топливо, которое превратилось в киселеобразную массу, накладывали в ведра и доводили на кострах до жидкого состояния; потом насосами закачивали в бак и бежали заводить мотор, пока топливо не замёрзло. И так — каждый день…

— А за двести пятьдесят километров до Мирного — пурга за пургой. Даже «Харьковчанка» и та скрылась под снегом. Простояли дней десять, не высовывая носа, для многих эти дни были чуть ли не самыми тяжёлыми. Только вышли — снова замело. Последние сто километров шли вслепую, в сплошную пургу, пережидать уже не было ни сил, ни терпения. Машины теряли колею, приходилось выходить из кабин, ощупью искать след и выручать товарищей. Только у зоны трещин простояли до появления видимости — ведь в глубине одной из них навеки покоится со своим трактором Анатолии Щеглов, наш товарищ, светлая ему память. Вот и все. Через два месяца, к Первому мая, доплелись на честном слове до Мирного — прокопчённые, обмороженные, грязные до невозмоности.

Отдохнули, подлечились и стали готовиться к новому походу…

Вот фамилии одиннадцати участников ставшего легендарным в Антарктиде санно-гусеничного похода в марте — апреле 1969 года: Зимин Евгений Александрович — начальник поезда, Копылов Юрий — инженер-механик, Ненахов Александр — механик-водитель, Сахаров Виктор — механик-водитель, Соболев Василий — механик-водитель, Семёнов Виктор — механик-водитель, Пальчиков Юрий — механик-водитель, Морозов Николай — штурман, Жомов Борис — радист, Дыняк Николай — повар, Борисов Анатолий — врач-хирург.

Но вернемся к штампам и конвертам 14 САЭ. Но вернемся к штампам и конвертам 14 САЭ.

На станции Беллинсгаузен также были изготовлены и применялись во время 14 САЭ два сувенирных сопроводительных штемпеля. Оба - круглой формы, на одном изображена голова моржа, на втором - голова пингвина на фоне координатной сетки и надпись по кругу: "СССР - 1969 - БЕЛЛИНСГАУЗЕН". Из-за своего увеличенного размера оттиски этих штемпелей, как и сопроводительного штемпеля Молодежной ставились обычно на оборотной стороне конверта.

Особый интерес среди почтовых сувениров этой экспедиции представляют конверты «Бюро путешествий Линдблад» — международного туристского агентства. Комфортабельное туристское судно этой фирмы впервые посетило станцию Беллинсгаузен, положив начало традиции. На специальных конвертах, советские марки на которых гасились 14 января 1969г. календарным штемпелем станции Беллинсгаузен,

ставился и текстовой штемпелек с надписью на трех языках (по-испански, по-английски и по-русски): «Посещение туристами бюро путешествий Линдблад научной станции «Беллинсгаузен» СССР». Все оттиски сделаны красной мастикой.

Таким образом, почта 14-й САЭ растекалась по свету разными путями... В январе 1970 г. отправлена из Антарктиды последняя корреспонденция этой экспедиции. НИС «Профессор Визе» (доставлявший участников следующей экспедиции) прибыл с почтой 19 февраля 1970г. в Ленинград.

Эти письма, однако, длительное время пробыли в транзитном пункте, и лишь 24 марта отработаны на ленинградском почтамте и отправлены к адресатам.

Общая история штемпелей 14 САЭ несомненно будет неполной упоминания без привезенных в декабре 1969 года юбилейных штемпелей "150 лет открытия Антарктиды". Конечно же, употреблялись они не только 28 января 1970 года. Первые оттиски появляются сразу же после попадания штемпелей на станции, причем без строгой географической привязки. Так, юбилейные штемпеля для станций Восток и Новолазаревская сначала попадают на Молодежную вместе с грузом и сменой, откуда и передаются позднее на "место приписки". Ну а уж запретить отзимовавшей и убывающей смене сделать для себя, на память, несколько оттисков новыми штемпелями перед отъездом - совершенно невозможно. Общая история штемпелей 14 САЭ несомненно будет неполной упоминания без привезенных в декабре 1969 года юбилейных штемпелей "150 лет открытия Антарктиды". Конечно же, употреблялись они не только 28 января 1970 года. Первые оттиски появляются сразу же после попадания штемпелей на станции, причем без строгой географической привязки. Так, юбилейные штемпеля для станций Восток и Новолазаревская сначала попадают на Молодежную вместе с грузом и сменой, откуда и передаются позднее на "место приписки". Ну а уж запретить отзимовавшей и убывающей смене сделать для себя, на память, несколько оттисков новыми штемпелями перед отъездом - совершенно невозможно.

Литература и ссылкиСашенков Е.П., «Филателия Страны Пингвинов», Москва, "Связь" 1980 г.

Лукин В.В., Корнилов Н.А., Дмитриев Н.К., «Советские и Российские Антарктические Экспедиции в цифрах и фактах (1955-2005 гг.)», Санкт-Петербург, ААНИИ 2006 г.

Саватюгин Л.М., Переображенская М.А., «Российские исследования в Антарктике», том I, Санкт-Петербург, "Гидрометеоиздат" 1999 г.

Дополнение от 04-04-2007 Дополнение от 04-04-2007

Благодаря помощи Евгения Беликова, нашедшего время изучить подшивки журнала "Филателия СССР" за 1969-1975г. была найдена статья Эрнста Теодоровича Кренкеля, посвященная рейсу "Профессора Зубова" в 14САЭ. Ниже приводится полный ее текст.

"Филателия СССР", №7 за 1969г, стр.38-39 СУВЕНИРЫ АНТАРКИДЫ"15 ноября 1968 года от причалов Ленинградского порта отправилось в длительное плавание научно-исследовательское судно «Профессор Зубов». Оно входило в состав 14-й советской антарктической экспедиции. Ее участников и различные грузы доставили на этот раз флагман дизель-электроход «Обь», сухогруз «Вытегралес», танкер и наше судно - «Профессор Зубов» шел через моря и океаны в одиночку, поскольку корабли покидали Ленинградский порт в разное время.

Научно-исследовательские суда «Профессор Зубов» и «Профессор Визе» (он в этом плаванье не участвовал) принадлежат Главному управлению гидрометеорологической службы СССР.

2 января 1969 года команда и пассажиры «Профессора» Зубова» отмечали первую годовщину судна, построенного по нашему заказу на верфях ГДР. Его водоизмещение семь тысяч тонн. На нем установлено два дизеля по четыре тысячи лошадиных сил.

На судне оборудовано множество лабораторий для различных научных наблюдений. Разнообразную информацию обрабатывает электронно-вычислительная машина

«Минск-2». Она в основном помогала аэрологам, метеорологам и гидрологам. Кроме того, на судне есть опреснитель морской воды, а отличная советская радиоаппаратура обеспечивала бесперебойную связь с Москвой.

«Профессор Зубов» отправился в свой первый дальний рейс. Это была обкатка судна, серьезный экзамен команды. Моряки с честью его выдержали, а корабль показал хорошие мореходные качества.

По пути мы заходили в Гавр, где на борт «Профессора Зубова» поднялись пять французских полярников с которыми нас связывает давняя дружба, основанная на совместном стремлении раскрыть тайны Шестого континента,

Наше судно прошло 51 тысячу километров — почти полтора кругосветных путешествия.

В Антарктиде ведут научные исследования ученые СССР США, Чили, Аргентины, ГДР, Франции, Японии, Австралии. На каждой станции есть свои специальные и стандартные почтовые штемпеля, а также разнообразные сопроводительные штампы, которые оттискивают на конвертах и открытках.

Советские ученые работают сейчас на станциях «Молодежная», «Восток», «Новолазаревская». «Мирный» и «Беллинсгаузен». Мне довелось посетить две последних. На них я поставил на конверты календарные штемпеля, а на станции «Беллинсгаузен» — художественный штамп на котором выгравированы контуры Антарктиды, силуэт корабля и текст «Советская Антарктическая экспедиция. Беллинсгаузен».

Мне не пришлось побывать на станции «Восток», однако друзья-филателисты позаботились о том, чтобы у меня был оттиск календарного штемпеля и этой станции. На служебном конверте ордена Ленина Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, выпущенном в честь 14-й советской антарктической экспедиции, наклеена шестнадцатикопеечная марка 1965 года с надписью «Южнополярная станция «Восток». Эта марка погашена красным круглым штемпелем, внизу по окружности которого выгравировано «Антарктида», «Восток», а в центре проставлена календарная дата «3.1.69».

На станции «Молодежная» на конверты ставят пятиугольным памятный штамп с рисунком вездесущего пингвина, дома исследователей, радиомачты, контуров ледового континента, а также сделана надпись «13 САЭ Молодежная».

У флагмана 14-й советской антарктической экспедиции есть два памятных штампа. Один из них круглый, темно-синий, с выгравированными контурами Антарктиды, градусной сеткой, кораблем и надписью по окружности: «Советская Антарктическая экспедиция, д/э «Обь». На втором штемпеле условный рисунок пингвина, раскрытая книга и надпись «Д/э «Обь». У флагмана 14-й советской антарктической экспедиции есть два памятных штампа. Один из них круглый, темно-синий, с выгравированными контурами Антарктиды, градусной сеткой, кораблем и надписью по окружности: «Советская Антарктическая экспедиция, д/э «Обь». На втором штемпеле условный рисунок пингвина, раскрытая книга и надпись «Д/э «Обь».

Как я уже говорил, на южнополярном континенте ведут исследовательскую работу ученые различных стран мира. Они регулярно обмениваются полученной информацией, а также филателистическими сувенирами. В частности, моя коллекция пополнилась французским конвертом с бронзовым портретом известного французского полярника Поля-Эмиля Виктора. На этом же конверте наклеена марка номиналом 40 сантимов, посвященная Антарктиде. Она погашена специальным штемпелем.

Разнообразны филателистические сувениры Чили. В частности, чилийские ученые имеют на своих станциях и календарные и специальные штемпеля. На календарных штемпелях сделаны надписи, свидетельствующие о том, что чилийские исследователи успешно изучают Антарктиду. На специальных штемпелях художники выгравировали и старинные корабли, и пингвинов, и карту Шестого континента.

Не менее интересны сувениры Аргентины. На конвертах оттискивают овальную черно-фиолетовую печать Аргентинского антарктического института, темно-синие изображения пингвинов и кораблей.

Все страны, которые участвуют в исследованиях Антарктиды, издают специальные марки. В частности, на мерке Аргентины номиналом 20 песо — она поступила в обращение в 1967 году — изображена ее научно-исследовательская станция.

На марке Чили, посвященной пятидесятилетию экспедиции Шеклтона, напечатаны портрет известного полярника и его корабль, пробивающийся сквозь льды.

6 февраля 1969 года, когда мы находились на станции «Беллинсгаузен», состоялась встреча с президентом Чили Эдуардом Фреем, который посетил свою научно-исследовательскую станцию, также находящуюся на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо).

«Профессор Зубов», завершив четырехмесячное путешествие, возвратился в Ленинград 15 марта этого года. Мы доставили в Антарктиду новую группу ученых. Домой приехали те, кто закончил работу на Шестом континенте.

Как я уже отмечал, на каждой советской станции есть календарные штемпеля. Располагают наши ученые и художественными штампами. Но они, так сказать, местное творчество. Их сделали из подручных материалов. От частого употребления рисунки на них почти стерлись. Видимо, подобные штампы нужно делать на более высоком художественном уровне, делать заранее и централизованно. Для их изготовления желательно применять такие материалы, которые служили бы долго.

Словом, моя коллекция пополнилась интересными филателистическими сувенирами. Они — своеобразная память о далеком и увлекательном путешествии."

Эрнст Кренкель |

|