|

|

|

2-я Комплексная Антарктическая Экспедиция Академии Наук СССР 1956-1958

СТАТИСТИКА: СТАТИСТИКА:

Число участников:

общее: 619

сезон: 221

Руководители экспедиции:

Начальник КАЭ – А.Ф.Трешников

Начальник морской части экспедиции на д/э "Обь" – И.В.Максимов

Начальник морской части экспедиции на д/э "Лена" – О.А.Борщевский

Экспедиционные суда:

д/э "Обь" - капитан И.А.Ман

д/э "Лена" - капитан А.И.Ветров

т/х "Кооперация" - капитан А.С.Янцелевич

Станции:

Мирный : нач. станции А.Ф.Трешников : зимовочный состав - 169 чел.

Комсомольская : нач. станции В.С.Пелевин : зимовочный состав - 7 чел.

Восток-1 : нач. станции В.Г.Аверьянов : зимовочный состав - 8 чел.

Оазис: нач. станции Г.И.Пащенко : зимовочный состав - 7 чел.

Пионерская : нач. станции С.А.Павлов : зимовочный состав - 5 чел.

Е.П.Сашенков, "Филателия Страны Пингвинов", Москва, "Связь", 1980г.

Глава "2-я САЭ" :

В распоряжении 2-й САЭ были три судна: д/э "Обь", вышедший 7 ноября 1956 г. из Калининграда, т/х "Кооперация", вышедший 26 ноября 1956 г., и д/э "Лена", вышедший 11 декабря 1956 г. также из Калининграда.

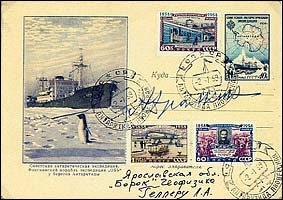

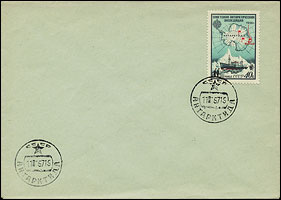

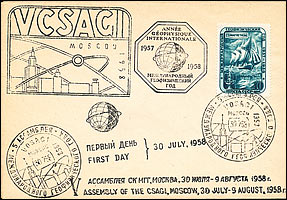

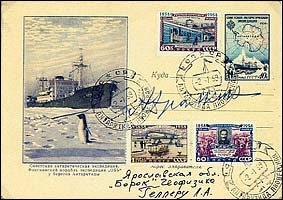

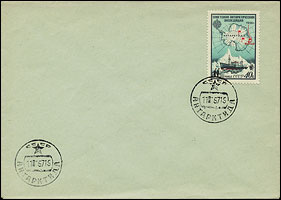

Почтовая экипировка новой экспедиции значительно превосходила оснащение предшествующей. За полмесяца до выхода в плавание "Оби" - 22 октября 1956 г. - почтовое ведомство выпустило специальную марку "Советская Антарктическая экспедиция" (№ 1956). Впервые доставили в Антарктиду и маркированный конверт - цельную вещь Министерства связи СССР с антарктическим сюжетом. Его история не лишена интереса. Во время первого рейса "Оби" кинооператору Александру Кочеткову, сопровождавшему экспедицию, удалось запечатлеть на фоне судна живой символ ледового континента - пингвина. Этот живописный снимок, вошедший, кстати, кадром в документальный фильм "Огни Мирного", вскоре "перекочевал" на почтовый конверт. Цельная вещь № 291 "Советская антарктическая экспедиция. Флагманский корабль "Обь" у берегов Антарктиды" отправилась осенью 1956 г. путешествовать по свету. Почтовая экипировка новой экспедиции значительно превосходила оснащение предшествующей. За полмесяца до выхода в плавание "Оби" - 22 октября 1956 г. - почтовое ведомство выпустило специальную марку "Советская Антарктическая экспедиция" (№ 1956). Впервые доставили в Антарктиду и маркированный конверт - цельную вещь Министерства связи СССР с антарктическим сюжетом. Его история не лишена интереса. Во время первого рейса "Оби" кинооператору Александру Кочеткову, сопровождавшему экспедицию, удалось запечатлеть на фоне судна живой символ ледового континента - пингвина. Этот живописный снимок, вошедший, кстати, кадром в документальный фильм "Огни Мирного", вскоре "перекочевал" на почтовый конверт. Цельная вещь № 291 "Советская антарктическая экспедиция. Флагманский корабль "Обь" у берегов Антарктиды" отправилась осенью 1956 г. путешествовать по свету.

Участники этой экспедиции, возглавлявшейся А. Ф. Трешниковым, значительно расширили диапазон исследований. 12 декабря 1956 г. первая группа зимовщиков подошла на "Оби" к Мирному, 5 января 1957 г. выгрузка закончилась.

"Третья внутриматериковая станция Комсомольская, которая не была предусмотрена программой МГГ, начала функционировать 6 ноября 1957 г. и стала основной промежуточной базой для санно-тракторных поездов и самолетов, направлявшихся к Южному геомагнитному полюсу и Полюсу относительной недоступности" /Нудельман А. В. Советские экспедиции в Антарктику 1955-1959 гг. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962./ "Третья внутриматериковая станция Комсомольская, которая не была предусмотрена программой МГГ, начала функционировать 6 ноября 1957 г. и стала основной промежуточной базой для санно-тракторных поездов и самолетов, направлявшихся к Южному геомагнитному полюсу и Полюсу относительной недоступности" /Нудельман А. В. Советские экспедиции в Антарктику 1955-1959 гг. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962./

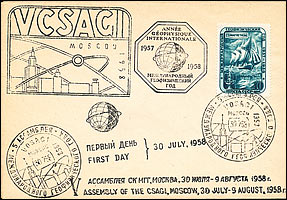

Направившись на юг, участники санно-тракторного поезда выполнили и вторую задачу - перебазировали станцию Восток-1 на Южный геомагнитный полюс, находящийся на расстоянии 1410 км от Мирного. 16 декабря 1957 г. в этой точке был поднятГосударственный флаг СССР в честь открытия станции Восток. Таким образом, в начале Международного геофизического года СССР создал в Антарктиде шесть научно-исследовательских станций. Станция Восток названа по имени шлюпа, участвовавшего в первой русской экспедиции, открывшей Антарктиду.Точка, где создана новая станция, замечательна тем, что именно здесь находится Южный геомагнитный полюс. Позднее здесь же определился и Полюс холода планеты. Станции Восток посвящена концевая марка серии 1965 г. "Исследование Арктики и Антарктики" (№ 3271). Направившись на юг, участники санно-тракторного поезда выполнили и вторую задачу - перебазировали станцию Восток-1 на Южный геомагнитный полюс, находящийся на расстоянии 1410 км от Мирного. 16 декабря 1957 г. в этой точке был поднятГосударственный флаг СССР в честь открытия станции Восток. Таким образом, в начале Международного геофизического года СССР создал в Антарктиде шесть научно-исследовательских станций. Станция Восток названа по имени шлюпа, участвовавшего в первой русской экспедиции, открывшей Антарктиду.Точка, где создана новая станция, замечательна тем, что именно здесь находится Южный геомагнитный полюс. Позднее здесь же определился и Полюс холода планеты. Станции Восток посвящена концевая марка серии 1965 г. "Исследование Арктики и Антарктики" (№ 3271).

В период 2-й САЭ продолжали работать станции Оазис и Пионерская. В книге "У полюсов Земли" А. Ф. Трешников вспоминал, как он, будучи начальником 2-й САЭ, прибыл 7 января 1958 г. на санно-тракторном поезде из Мирного на станцию Пионерская. Ему показали размещенное в небольшом домике хозяйство, в том числе и "почту-телеграф"... Почту, расположенную на уровне облаков среднего яруса.

Почта советской экспедиции на родину отправлена с "Кооперацией" в середине февраля 1957 г. Во время экспедиционного плавания с середины января по апрель в водах Индийского океана "Обь" зашла в южноафриканский порт Кейптаун и взяла на борт почту. 6 апреля эта почта была доставлена в Мирный.

Весной 1958 г. почта шла на родину необычным путем. 11 -13 апреля т/х "Кооперация" заходил в Александрию (Египет). Там пассажиры перешли на борт т/х "Победа", который пришел в Одессу. 25 апреля 1958 г., после встречи участников 2-й САЭ в порту, экспедиционная почта была передана на берег. Весной 1958 г. почта шла на родину необычным путем. 11 -13 апреля т/х "Кооперация" заходил в Александрию (Египет). Там пассажиры перешли на борт т/х "Победа", который пришел в Одессу. 25 апреля 1958 г., после встречи участников 2-й САЭ в порту, экспедиционная почта была передана на берег.

Прибытие "Лены" в Ленинград - 23 мая, прибытие "Кооперации" в Ригу - 4 апреля, прибытие "Оби" в Ригу - 21 июня 1957 г.

Именно во вторую антарктическуя экспедицию впервые начинают применятся почтовые антарктические штемпеля СССР. Кем и когда был доставлен экспедиционный штемпель сейчас точно неизвестно. Но то, что 1-я КАЭ своих штемпелей не имела подтверждают многие ее участники, в том числе и "традиционный почтовик" полярников - радист 1-й КАЭ Е.Т.Ветров. Станционным переводным штемпелем - "Антарктида / Мирный", привезенным начальником отряда связи и радионавигации начали гасить письма с января 1957г. / ² «Антарктические письма», стр16./

Помимо применявшихся "Антарктическая экспедиция" и "Мирный"

готовился и третий штемпель - с надписью "Антарктида". Утвержден он не был и официально не применялся. Существующие гашения с датами 57 года - из партии пробных оттисков изготовленных для утверждения начальником главного почтового управления СССР О.К.Макаровым. Представленный на изображении конверт - один из таких пробников, был получен из коллекции заместителя министра связи ведающим выпуском марок К.Сергейчука. Помимо применявшихся "Антарктическая экспедиция" и "Мирный"

готовился и третий штемпель - с надписью "Антарктида". Утвержден он не был и официально не применялся. Существующие гашения с датами 57 года - из партии пробных оттисков изготовленных для утверждения начальником главного почтового управления СССР О.К.Макаровым. Представленный на изображении конверт - один из таких пробников, был получен из коллекции заместителя министра связи ведающим выпуском марок К.Сергейчука.

Хронология некоторых событий Второй КАЭ

• 28 февраля д/э «Обь» вывел из ледового плена японское судно «Сойя».

• 28 февраля из Мирного вышел санно-гусеничный поезд в район Южного геомагнитного полюса (начальник похода В.Г.Аверьянов).

• 12 апреля создана временная внутриматериковая станция Восток-I (72°08( ю.ш., 96°35( в.д.). Начальник В.Г.Аверьянов. На станции начались регулярные метеонаблюдения. Окончательное оборудование метеорологической и снегомерной площадок было завершено 20 апреля.

1 июня аэрологи выпустили первый пробный радиозонд.

• 27 июня впервые антарктической зимой в глубь материка совершен полет самолета ЛИ-2 (пилоты Б.А.Миньков, С.А.Ерохов), выполнивший посадку на станции Восток-I.

• 1 июля на антарктических станциях начались работы по программе Международного геофизического года (МГГ), в которых приняло участие 12 государств. • 1 июля на антарктических станциях начались работы по программе Международного геофизического года (МГГ), в которых приняло участие 12 государств.

• 8 октября из Мирного вышел санно-гусеничный поезд, в задачи которого входило создание внутриконтинентальных станций Комсомольская и Восток. Руководил походом начальник Второй КАЭ А.Ф.Трешников.

• 6 ноября была открыта советская внутриматериковая станция Комсомольская (74°06' ю.ш., 97°30' в.д.). Первую зимовку возглавил В.С.Пелевин. К 9 ноября на станции была закончена укатка взлетно-посадочной полосы, на которой в тот же день приземлились три самолета ЛИ-2 на лыжах. • 6 ноября была открыта советская внутриматериковая станция Комсомольская (74°06' ю.ш., 97°30' в.д.). Первую зимовку возглавил В.С.Пелевин. К 9 ноября на станции была закончена укатка взлетно-посадочной полосы, на которой в тот же день приземлились три самолета ЛИ-2 на лыжах.

• 16 декабря по прибытии в район Южного геомагнитного полюса санно-тракторного поезда, возглавляемого начальником Второй КАЭ А.Ф.Трешниковым, была открыта внутриконтинентальная станция Восток (78°28' ю.ш., 106°48' в.д.), расположенная на высоте 3420м над уровнем моря на расстоянии 1410 км от Мирного. Работу личного состава станции возглавил начальник станции Восток-1 В.Г.Аверьянов.

• 22 декабря на станции Восток впервые приземлились два самолета ЛИ-2, оборудованные турбокомпрессорами (командиры кораблей Б.А.Миньков и Я.Я.Дмитриев).

• 23 декабря на самолете ИЛ-12, управляемым начальником авиаотряда В.М.Перовым и штурманом Б.С.Бородкиным, совершен разведывательный полет из Мирного в район Полюса относительной недоступности. На борту самолета находились начальники Второй и Третьей КАЭ А.Ф.Трешников и Е.И.Толстиков, будущий начальник станции Советская В.К.Бабарыкин.

• 31 декабря впервые в СССР с экспедиционного судна д/э «Обь» осуществлен запуск метеорологической ракеты. Дизель-электроход находился в это время в море Дейвиса.

2-я КАЭ в книге и живописи

"Хмурое ноябрьское небо повисло над Балтикой. Закончен торжественный митинг, отзвучали прощальные гудки, и причалы калининградского порта медленно уходят вдаль, тают в осенней дымке. Впереди долгий путь через моря и океаны к другому концу земли - к ледяным берегам Антарктиды.

Тяжелая зыбь зимнего шторма идет нам навстречу. Наше судно - большой теплоход «Кооперация» - раскачивается глубокими, мерными взмахами, будто хочет поплотнее утрясти переполняющую его массу людей и грузов. На борту находится почти весь состав континентальной антарктической экспедиции 1957 года - научные сотрудники, работники полярной авиации, трактористы, врачи, радисты, плотники, да всех и не перечтешь..." Тяжелая зыбь зимнего шторма идет нам навстречу. Наше судно - большой теплоход «Кооперация» - раскачивается глубокими, мерными взмахами, будто хочет поплотнее утрясти переполняющую его массу людей и грузов. На борту находится почти весь состав континентальной антарктической экспедиции 1957 года - научные сотрудники, работники полярной авиации, трактористы, врачи, радисты, плотники, да всех и не перечтешь..."

Так начинается последняя глава "На шестом континенте" книги Игоря Рубана "Без темных очков". Человек редкой профессии - полярный художник, своим трудом и своими работами заслуживший признание и уважение многих известных полярников, был направлен в "творческую командировку" в составе 2-й КАЭ. Потрясающие по своей точной лаконичности наброски сделанные в ходе поездки на станциях Мирный, Пионерская, Восток и т/х «Кооперация» позднее вошли в качестве иллюстраций в эту книгу. А написанные после возвращения в Москву картины ярко и образно передают атмосферу первых лет советских экспедиций в Антарктиду и хранятся в более чем 30 художественных и краеведческих музеях страны и за рубежом, в том числе в Государственном Русском музее и в ВМО «Государственная Третьяковская галерея». Представленые ниже иллюстрации - часть этих работ:

Литература и ссылки• Сашенков Е.П., «Филателия Страны Пингвинов», Москва, "Связь" 1980 г.

• Миловидов Е.В., «Антарктические письма », Москва, "Связь" 1980 г.

• Лукин В.В., Корнилов Н.А., Дмитриев Н.К., «Советские и Российские Антарктические Экспедиции в цифрах и фактах (1955-2005 гг.)», Санкт-Петербург, ААНИИ 2006 г.

• Саватюгин Л.М., Переображенская М.А., «Российские исследования в Антарктике», том I, Санкт-Петербург, "Гидрометеоиздат" 1999 г.

• "Игорь Рубан" http://www.ruban.ru/main.html |

|

СТАТИСТИКА:

СТАТИСТИКА:

Направившись на юг, участники санно-тракторного поезда выполнили и вторую задачу - перебазировали станцию Восток-1 на Южный геомагнитный полюс, находящийся на расстоянии 1410 км от Мирного. 16 декабря 1957 г. в этой точке был поднятГосударственный флаг СССР в честь открытия станции Восток. Таким образом, в начале Международного геофизического года СССР создал в Антарктиде шесть научно-исследовательских станций. Станция Восток названа по имени шлюпа, участвовавшего в первой русской экспедиции, открывшей Антарктиду.Точка, где создана новая станция, замечательна тем, что именно здесь находится Южный геомагнитный полюс. Позднее здесь же определился и Полюс холода планеты. Станции Восток посвящена концевая марка серии 1965 г. "Исследование Арктики и Антарктики" (№ 3271).

Направившись на юг, участники санно-тракторного поезда выполнили и вторую задачу - перебазировали станцию Восток-1 на Южный геомагнитный полюс, находящийся на расстоянии 1410 км от Мирного. 16 декабря 1957 г. в этой точке был поднятГосударственный флаг СССР в честь открытия станции Восток. Таким образом, в начале Международного геофизического года СССР создал в Антарктиде шесть научно-исследовательских станций. Станция Восток названа по имени шлюпа, участвовавшего в первой русской экспедиции, открывшей Антарктиду.Точка, где создана новая станция, замечательна тем, что именно здесь находится Южный геомагнитный полюс. Позднее здесь же определился и Полюс холода планеты. Станции Восток посвящена концевая марка серии 1965 г. "Исследование Арктики и Антарктики" (№ 3271).

Тяжелая зыбь зимнего шторма идет нам навстречу. Наше судно - большой теплоход «Кооперация» - раскачивается глубокими, мерными взмахами, будто хочет поплотнее утрясти переполняющую его массу людей и грузов. На борту находится почти весь состав континентальной антарктической экспедиции 1957 года - научные сотрудники, работники полярной авиации, трактористы, врачи, радисты, плотники, да всех и не перечтешь..."

Тяжелая зыбь зимнего шторма идет нам навстречу. Наше судно - большой теплоход «Кооперация» - раскачивается глубокими, мерными взмахами, будто хочет поплотнее утрясти переполняющую его массу людей и грузов. На борту находится почти весь состав континентальной антарктической экспедиции 1957 года - научные сотрудники, работники полярной авиации, трактористы, врачи, радисты, плотники, да всех и не перечтешь..."